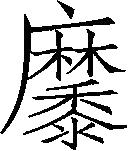

黍穄第四原文解释

《尔雅》曰①:“秬,黑黍。秠,一稃二米②。”郭璞注曰:“秠亦黑黍,但中米异耳。”

孔子曰③:“黍可以为酒。”

《广志》云:“有牛黍,有稻尾黍、秀成赤黍,有马革大黑黍④,有秬黍,有温屯黄黍,有白黍,有 芒、燕鸽之名。穄,有赤、白、黑、青、黄燕鸽,凡五种。”

芒、燕鸽之名。穄,有赤、白、黑、青、黄燕鸽,凡五种。”

按: 今俗有鸳鸯黍、白蛮黍、半夏黍;有驴皮穄。

崔寔曰:“ ,黍之秫熟者⑤,一名穄也。”

,黍之秫熟者⑤,一名穄也。”

【注释】

①见《尔雅·释草》,文同。郭璞注还举了“中米异”的例子:“汉和帝时,任城生黑黍,或三四实,实二米,得黍三斛八斗是。”

②黍的小穗有小花二朵,其中一朵不孕。但偶然有变异,二花同孕,则可出现一稃二米的种实。郭璞注《尔雅》还举例说,东汉和帝时,任城(今山东济宁)“生黑黍,或三四实,实二米”。就是一穗中有三四个异常的种实,每实中含有两颗米。

③《说文》“黍”字下引孔子语有“黍可为酒”句。

④“马革”,原作“马草”,《初学记》卷二七、《御览》卷八四二引《广志》均作“马革”,《渐西》本改为“马革”。又“燕鸽”,《初学记》两引《广志》均作“燕 ”。

”。

⑤“秫”,各本相同,有误。《说文》:“秫,稷之黏者。”《广雅·释草》:“秫,稬也。”西晋崔豹《古今注》:“稻之黏者为秫稻。”无论指粟或稻,概以黏性者为“秫”,黍属亦不例外。《说文》:“穄, 也。”唐释慧琳《一切经音义》卷一六引《说文》尚多“似黍而不黏者,关西谓之

也。”唐释慧琳《一切经音义》卷一六引《说文》尚多“似黍而不黏者,关西谓之 ”句。今习俗所称,仍称黏者为黍,不黏者为穄,而

”句。今习俗所称,仍称黏者为黍,不黏者为穄,而 (糜)子现今仍是穄的俗名。这里以“黍之秫熟者”为

(糜)子现今仍是穄的俗名。这里以“黍之秫熟者”为 ,反常,“秫”应是“秔”的形近之误。

,反常,“秫”应是“秔”的形近之误。

【翻译】

《尔雅》说:“秬(jù),是黑黍。秠(pī),是一个稃壳里面有两颗米。”郭璞注解说:“秠,也是黑黍,不过里面的米(有两颗)不同。”

孔子说:“黍可以作酒。”

《广志》说:“有牛黍,有稻尾黍、秀成赤黍,有马革大黑黍,有秬黍,有温屯黄黍,有白黍,又有 (ōu)芒、燕鸽的名目。穄,有赤穄、白穄、黑穄、青穄、黄燕鸽五种。”

(ōu)芒、燕鸽的名目。穄,有赤穄、白穄、黑穄、青穄、黄燕鸽五种。”

(思勰)按: 现今习俗名称,有鸳鸯黍、白蛮黍、半夏黍;又有驴皮穄。

崔寔说:“ ,是黍中米粒(粳)性的,也叫作穄。”

,是黍中米粒(粳)性的,也叫作穄。”

凡黍穄田,新开荒为上,大豆底为次,谷底为下。

地必欲熟。 再转①乃佳。若春夏耕者,下种后,再劳为良。

一亩,用子四升。

三月上旬种者为上时,四月上旬为中时,五月上旬为下时。夏种黍穄,与稙谷同时②;非夏者,大率以椹赤为候。 谚曰:“椹厘厘③,种黍时。” 燥湿候黄塲④。始章切 种讫不曳挞。常记十月、十一月、十二月冻树日种之,万不失一。 冻树者,凝霜封着木条也。假令月三日冻树,还以月三日种黍;他皆仿此。十月冻树宜早黍,十一月冻树宜中黍,十二月冻树宜晚黍。若从十月至正月皆冻树者,早晚黍悉宜也。

苗生垅平,即宜耙劳。锄三遍乃止。锋而不耩。 苗晚耩,即多折也。

刈穄欲早,刈黍欲晚⑤。穄晚多零落,黍早米不成。谚曰:“穄青喉,黍折头⑥。” 皆即湿践。 久积则浥郁,燥践多兜牟⑦。 穄,践讫即蒸而裛 于劫反 之⑧。不蒸者难舂,米碎,至春又土臭;蒸则易舂,米坚,香气经夏不歇也。 黍,宜晒之令燥。 湿聚则郁。

凡黍,黏者收薄。穄,味美者亦收薄⑨,难舂。

【注释】

①“转”指再耕,“再转”,即第一次耕翻后,再耕两遍。

②“稙”,金抄、明抄同,湖湘本等作“植”。启愉按:“稙谷”是早谷子,卷一《种谷》二月三月种“稙禾”,四月五月种“穉禾”。这里既是“夏种黍穄”,不应“与稙谷同时”,湖湘本作“植”,勉强,疑是“稚”字之误。

③厘厘: 形容桑椹由青转赤,丰美多实。时期因桑树品种和栽培条件而不同,大致在阴历三月间。

本篇未完,请继续下一节的阅读..