水稻第十一原文解释

《尔雅》曰:“稌,稻也。”①郭璞注曰:“沛国今呼稻为稌。”②

《广志》云③:“有虎掌稻、紫芒稻、赤芒稻、白米稻。南方有蝉鸣稻,七月熟。有盖下白稻,正月种,五月获;获讫,其茎根复生,九月熟。青芋稻,六月熟;累子稻,白汉稻,七月熟: 此三稻,大而且长,米半寸,出益州④。稉,有乌稉、黑 、青函、白夏之名。”

、青函、白夏之名。”

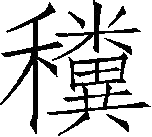

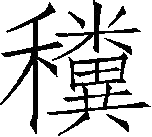

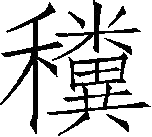

《说文》曰⑤:“ ,稻紫茎不黏者。”“稉,稻属。”

,稻紫茎不黏者。”“稉,稻属。”

《风土记》曰⑥:“稻之紫茎⑦,稴,稻之青穗,米皆青白也。”

《字林》曰⑧:“秜(力脂反)⑨,稻今年死,来年自生曰秜。”

按: 今世有黄瓮稻、黄陆稻、青稗稻、豫章青稻、尾紫稻、青杖稻、飞蜻稻、赤甲稻、乌陵稻、大香稻、小香稻、白地稻;菰灰稻,一年再熟。有秫稻。秫稻米,一名糯(奴乱反)米,俗云“乱米”,非也。有九 秫、雉目秫、大黄秫、棠秫、马牙秫、长江秫、惠成秫、黄般秫、方满秫、虎皮秫、荟柰秫,皆米也⑩。

秫、雉目秫、大黄秫、棠秫、马牙秫、长江秫、惠成秫、黄般秫、方满秫、虎皮秫、荟柰秫,皆米也⑩。

【注释】

①引文见《尔雅·释草》,无“也”字。郭璞注作:“今沛国呼稌。”

②沛国: 东汉改沛郡为沛国,故治在今安徽宿州。

③《类聚》卷八五“稻”、《初学记》卷二七“五谷”及《御览》卷八三九“稻”都引有《广志》,颇有异文,并有脱误。“白米稻”,《要术》各本仅金抄有“稻”字,《类聚》、《初学记》引《广志》也有。无论有无“稻”字,都是一个稻品种的名称,例如《授时通考》卷二一“谷种”记载太平府就有“白米”的晚稻品种,浙东从前也有“白米”的品种。有些书和文章以为“白米”是解释赤芒稻的米质白,是不妥的。“米半寸”,各本相同,《初学记》引《广志》作:“此三种,大且长,三枚长一寸半。”虽所说长度相同,但前者指米,后者指谷。据矩斋《古尺考》,魏晋的“半寸”,折成今尺,在三#-666dd;半左右。

④益州: 其故地大部在四川境内。

⑤引文中“ ”(fèi)字,《说文》作“

”(fèi)字,《说文》作“ ”。“稉,稻属”,《说文》是:“秔,稻属。……稉,秔或从更。”则“稉”是“秔”的重文。

”。“稉,稻属”,《说文》是:“秔,稻属。……稉,秔或从更。”则“稉”是“秔”的重文。

⑥《风土记》: 西晋周处(·周处传》记其曾撰《风土记》,《隋书·经籍志二》著录三卷。书已佚,各书每有引录。周处,今江苏宜兴#-666aa;。相传少时横行乡里,当时宜兴有蛟、虎为害,父老把它们与周处#-666ff;称“三害”。后周处斩蛟射虎,发愤改过,仕于吴。入晋累官至御史中丞。《风土记》所记不仅是宜兴的风土习俗,兼及附近地区。

⑦“稻之紫茎”,各本同,“稻”上当有脱字。《御览》卷八三九“稻”引《风土记》作“穰稻之紫茎”,仍有未协。日本西山武一《要术》译注本补此脱字为“ ”,惟以《说文》“

”,惟以《说文》“ ,稻紫茎”参验之,此字应作“

,稻紫茎”参验之,此字应作“ ”。则此二句应补脱读成:“

”。则此二句应补脱读成:“ ,稻之紫茎;稴,稻之青穗。”

,稻之紫茎;稴,稻之青穗。”

⑧《字林》: 西晋吕忱撰,为补《说文》之不足而作。书已佚。吕忱,文字学家,曾任晋初义阳王司马望的典祠令,后出任县令。

⑨《说文》已先《字林》收有“秜”(lí)字,解说是:“稻今年落,来年自生谓之秜。”这和《字林》就有差异:“死”而来年自生,则为宿根生长;落子自生,那是很平常。虽然稻有宿根越冬生长的,但那是特殊情况,一般来说,仍疑“死”是“落”字之误。《要术》湖湘本始误“秜”为“ ”,明杨慎《丹铅续录》卷四因有“刈稻明年复生曰

”,明杨慎《丹铅续录》卷四因有“刈稻明年复生曰 ”之说,实为湖湘本所误;清吴任臣《字汇补》又以“

”之说,实为湖湘本所误;清吴任臣《字汇补》又以“ ”为被遗漏奇字而收入,释为:“今年稻死,来年自生也。”似又被杨慎所误。

”为被遗漏奇字而收入,释为:“今年稻死,来年自生也。”似又被杨慎所误。

本篇未完,请继续下一节的阅读..