五谷、果蓏、菜茹非中国物产者原文解释

聊以存其名目,记其怪异耳。爰及山泽草木任食,非人力所种者,悉附于此。

【注释】

〔1〕本卷仅此一篇,在全书中是第九十二篇,即贾氏自序所称:“凡九十二篇,束为十卷”的最后一卷的最后一篇。照以前九十一篇例,篇题下应有“第九十二”字样,除《渐西》本加这四字外,他本都没有,本译注本仍保留两宋本原样不加。卷内共149个小标题,不能称“篇”,本书称之为“目”。为了眉目清醒和便于引称,在标目下一律加上(一)、(二)、(三) ……的数号。所谓“中国”,指中国北方,即后魏的疆域,主要指汉水、淮河以北,不包括江淮以南,也不包括沙漠以北。所谓“非人力所种”,当然是野生。但卷内所记,并不完全符合这个原则。例如“ (二二)”、“芡(二六)”及“菜茹(五〇)”的“荷”等,既是北方原有,也不能以野生于南方来解释。又如“橘(一四)”、“甘(一五)”、“甘蔗(二一)”、“龙眼(三八)”、“荔支(四〇)”等等,都是岭南或交趾等地的栽培植物,也不是野生。惟本篇引录了大量的热带亚热带植物资料,成为我国最早的“南方植物志”(旧题晋代嵇含写的《南方草木状》是伪书),对我国植物学史的研究有特殊重要意义,而其引书大都失传,故其资料更可珍视。

(二二)”、“芡(二六)”及“菜茹(五〇)”的“荷”等,既是北方原有,也不能以野生于南方来解释。又如“橘(一四)”、“甘(一五)”、“甘蔗(二一)”、“龙眼(三八)”、“荔支(四〇)”等等,都是岭南或交趾等地的栽培植物,也不是野生。惟本篇引录了大量的热带亚热带植物资料,成为我国最早的“南方植物志”(旧题晋代嵇含写的《南方草木状》是伪书),对我国植物学史的研究有特殊重要意义,而其引书大都失传,故其资料更可珍视。

【翻译】

姑且列举它们的名称,把奇怪特异的东西记录下来。还有那些生长在山上和水泽中可以供食用的草木,但不是人力所种植的,也附录在这里。

五谷(一)

《山海经》曰〔1〕:“广都之野,百谷自生,冬夏播琴。”郭璞注曰:“播琴,犹言播种,方俗言也。”“爰有膏稷、膏黍、膏菽〔2〕。”郭璞注曰:“言好味,滑如膏。”

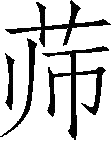

《博物志》曰〔3〕:“扶海洲上有草,名曰‘ ’〔4〕。其实如大麦,从七月熟,人敛获,至冬乃讫。名曰‘自然谷’,或曰‘禹余粮’。”

’〔4〕。其实如大麦,从七月熟,人敛获,至冬乃讫。名曰‘自然谷’,或曰‘禹余粮’。”

又曰:“地三年种蜀黍,其后七年多蛇。”〔5〕

【注释】

〔1〕《山海经》: 古代地理著作。东晋郭璞作注。引文见《山海经》卷一八《海内经》。今《四部丛刊》本“广都”作“都广”,多“膏稻”一种。

〔2〕“膏”,郭璞解释为“味道好”,据游修龄教授研究,“膏”是南方方言的“词头”,没有实际意义。

〔3〕今本《博物志》(《丛书集成》排印《指海》本)卷六所记“扶海洲上”作“海上”,“其实”下有“食之”二字。

〔4〕 (shī): 莎草科的

(shī): 莎草科的 草(Carex macrocephala),多年生草本,生海滨砂地。唐陈藏器《本草拾遗》“

草(Carex macrocephala),多年生草本,生海滨砂地。唐陈藏器《本草拾遗》“ 草实”说:“出东海洲岛,似大麦,秋熟,一名禹余粮,非石之余粮也。”按: 禹余粮有同名异物三种,这

草实”说:“出东海洲岛,似大麦,秋熟,一名禹余粮,非石之余粮也。”按: 禹余粮有同名异物三种,这 草是一种。另两种,一种是百合科的麦冬(Ophiopogon japonicus),见《名医别录》;一种是褐铁矿的矿石,即“石之余粮”,亦称“禹粮石”,可用为止血药。

草是一种。另两种,一种是百合科的麦冬(Ophiopogon japonicus),见《名医别录》;一种是褐铁矿的矿石,即“石之余粮”,亦称“禹粮石”,可用为止血药。

〔5〕《博物志》卷二所载同《要术》,惟前有“《庄子》曰”三字,但今本《庄子》无此语,《御览》卷八四二“黍”及九三四“蛇”两引《博物志》亦无此三字,疑出后人伪增。又《御览》二处所引,“地”下均多“节”字,作“地节三年 ……”。地节是汉宣帝年号,三年是公元前67年,则大有差异。蜀黍,应是高粱。

【翻译】

《山海经》说:“广都的广野上;百谷自然生长,冬夏播琴。”郭璞注解说:“播琴,好像我们说播种,是地方方言。”“其中谷物,有膏稷、膏黍、膏菽。”郭璞注解说:“膏是说味道好,像膏油一样润滑。”

《博物志》说:“扶海洲上有一种草,叫作‘ ’。它的子实像大麦,从七月开始成熟,人们收获一直到冬天才完毕。又叫作‘自然谷’,也叫‘禹余粮’。”

’。它的子实像大麦,从七月开始成熟,人们收获一直到冬天才完毕。又叫作‘自然谷’,也叫‘禹余粮’。”

又说:“地里种了三年蜀黍,以后七年之中多蛇。”

稻(二)

《异物志》曰〔1〕:“稻,一岁夏冬再种,出交趾。”〔2〕

俞益期《笺》曰:“交趾稻再熟也。”〔3〕

【注释】

〔1〕《异物志》: 自东汉杨孚写《交州异物志》后,迭有三国吴的万震《南州异物志》、吴末的沈莹《临海异物志》、晋初的薛莹《荆扬已南异物志》及时代不明的陈祈畅《异物志》、曹叔雅《异物志》等等多种。本条《初学记》引作杨孚《异物志》。但《要术》所引,仅标“《异物志》”三字者很多,究为何人何种《异物志》,不明,只能作为缺名《异物志》看待(大概当时北方流传这种《异物志》不少)。

〔2〕《御览》卷八三九“稻”引《异物志》是:“交趾稻,夏冬又熟,农者一岁再种。”《初学记》卷二七引作杨孚《异物志》,少“稻夏”二字,余同《御览》。交趾,今广东、广西大部和越南北部、中部地区。其政治中心为交趾郡,郡治在今河内西北。

本篇未完,请继续下一节的阅读..