雨水农历节日:元宵节——张灯结彩,万家灯火

元宵节民间俗称较多,又称作“上元节”“元夕节”,有的地方叫闹元宵节,简称“元宵”“元夜”“元夕”等。元宵节是我国的传统节日,关于它的起源有各种说法,其中之一是:东汉永平(58?75年)年间,明帝为提倡佛教,于上元夜在宫廷、寺院“燃灯表佛”,令士族庶民家家张灯结彩。此后相沿成俗,成为民间盛大节日之一,也是春节之后的第一个重要节日。

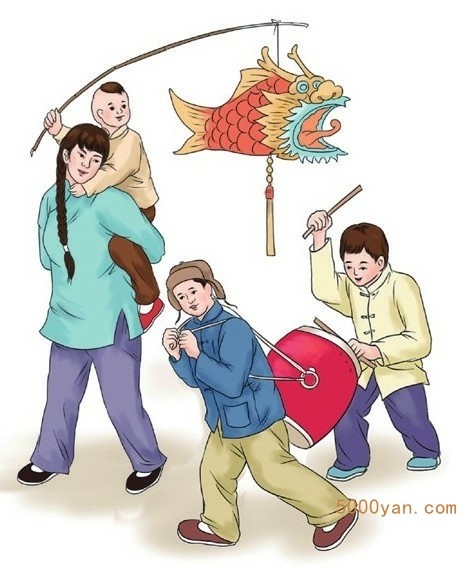

闹元宵——民间敲锣打鼓,成群结队游行,期望吉祥如意

元宵节闹元宵,就节期长短而言,汉朝是1天,到了唐朝已经定为3天,宋朝则长达5天,明朝时间更长,自初八日点灯,一直到正月十七的夜里才落灯,整整10天。与春节相接,白昼为市,热闹非凡,夜间燃灯,蔚为壮观。特别是那精巧、多彩的灯火,更掀起春节期间娱乐活动的高潮。到了清朝,又增加了舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷等丰富多彩的内容,只是节期的时间缩短为4~5天。

元宵节当天以及前后几天,民间敲锣打鼓、结队游行闹元宵,人们对此加以庆祝,也庆贺新春的延续。明代万历《海盐仇志》中记载:“上元节前后,里中年少合金鼓管弦为乐曰闹元宵:其乐有《太平鼓》等。”(里中,指同里的人)。顾禄《清嘉录·闹元宵》记载:“元宵前后,比户以锣鼓铙钹,敲击成文,谓之‘闹元宵’”。(比户,即家家户户。)

宋代孟元老的笔记体散文《东京梦华录》中描述元宵节:每逢灯节,开封御街上,万盏彩灯垒成灯山,花灯焰火,金碧相映,锦绣交辉。京都少女载歌载舞,万众围观。“游人集御街两廊下,奇术异能,歌舞百戏,粼粼相切,乐音喧杂十余里。”大街小巷,茶坊酒肆,灯烛齐燃,锣鼓声声,鞭炮齐鸣,百里灯火不绝。

每年正月十五前后,人们手持锣鼓铙钹,沿街敲打,鼓点节奏明快,气氛热烈。至今,人口比较多的地方在元宵节期间,民间自发组织闹元宵,晚上举行灯会、灯展、游行,以通宵达旦张灯,供人观赏为乐。灯会、灯展场面人山人海,大人们扶老携幼,年轻人和小孩呼朋引伴,争先恐后跟着游行的队伍凑热闹,伸长脖子看稀罕。

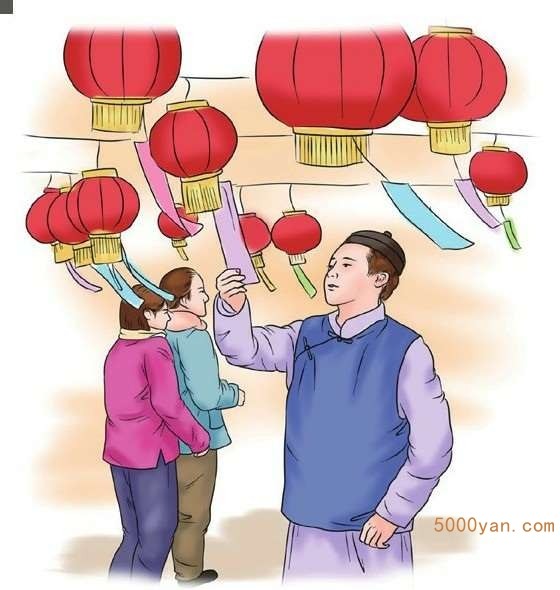

猜灯谜——灯笼上附有谜语,供路人猜测

元宵节猜灯谜是我国特有的富有民族风格的一种文娱形式,元宵节期间举办专门的灯谜会,设下奖品,鼓励人们积极参加。人们张挂灯笼的时候,常常会在灯下或灯上附有谜语,供路人猜测赏玩。猜灯谜始于宋代。到了晚清时期,灯谜有曹娥、增损(离合)、苏黄、谐声、别字、拆字、皓首、雪帽、围棋、玉带、粉底、正冠、正履、分心、卷帘、登楼、素心、重门、间珠、垂柳、锦屏风、滑头禅、无底囊、会心二十四格,上自文人雅士,下至文盲,甚至婴幼孩童,都有适合各自水平的谜语可猜。(灯谜的格,是有关灯谜猜制的某种格律、规则。其实,灯谜的格律、规则在灯谜本身中已有所存在,谜格的提出不过是人们对文义谜某些特殊规律的总结和扩充罢了。它的作用主要是为了充分运用汉语言文字材料来制作灯谜,这样使谜面与谜底更贴切地相扣合。)

元宵节主要民间风俗习惯

闹元宵

打鱼灯、敲花鼓,元宵佳节就是要热热闹闹才有新年的气氛,喜气洋洋的庙会展现了新一年的气象与活力。

猜灯谜

猜灯谜是元宵节的传统节目。各式各样的灯谜,造型精美,内容包含我们生活的各个方面,在享受中展示出你的智慧与博识。

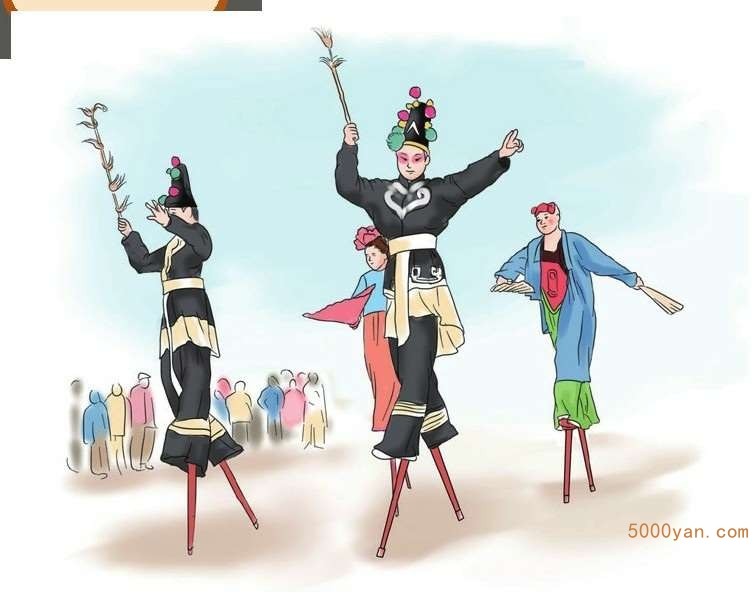

踩高跷

人们凭借精湛的高跷技艺,通过秧歌、戏剧等多种形式赞美现在的美好生活,为元宵佳节增添了许多喜气。

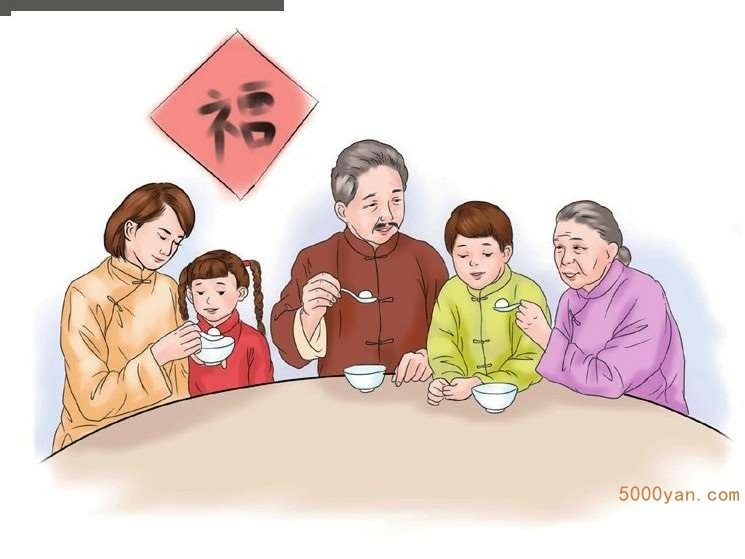

吃元宵

元宵佳节,全家人欢聚一堂,共同享受美味的元宵和汤圆,享受团圆,其乐融融。

划旱船

元宵时节的旱船表演生动活泼,声色并茂,代表着人们对热闹红火的新年的美好期待。

饮元宵酒

元宵佳节,与家人团聚,共同喝下元宵酒,期盼下一年的健康与好运。

放烟火——元宵节燃放烟火自宋代开始

元宵节燃放烟火的习俗自宋代就已经开始了。多数城市从1992年至2005年曾经禁止燃放烟火,近年来政府实行禁改限,虽然燃放的地点有了明确的强制性限制,但是燃放的规模越来越大。许多城市,每年一进入腊月,城区内就辟出临时的花炮专营销售点,出售各种各样的烟花爆竹。

在福建上杭一带,燃放烟火颇具特色。烟火被装在盆中,“置案上燃之,火光喷出,作兰菊各种形状,须臾花止,以水淋之,花复喷出,真奇观也。又有高升爆,形如纸爆,而长倍之,插以尺许之粟茎或竹茎下垂,儿童两指捻而放之,有直上数丈而放炎光者,曰‘三级浪’,亦名‘三点灯’。又有黄烟爆,烟作黄色,儿童手燃之以写字。”在湖北孝感一带,“花炮有起火、砖花、纸花。以丝横系而旋者,曰‘金盘银盏’。投于水中而复出者,曰‘水老鼠’,又名‘水鸭’‘。落地金银’‘落地桃’,皆以水湿地,药垂下有声。‘赛月明’无花,但出二刃于空中若月。‘云菱炮’,以纸作小菱形,实药其中。‘’”滴滴金,以灯红纸为小筒,实药燃之,有小花。在山西,烟火分礼花和土烟火两个品种。土烟火在山西燃放独具特色。土烟火形形色色,其中晋中地区的“架火”耐人寻味。它是用13张大方桌叠垒起来,高约四五丈,用8条大绳牵拴。方桌装饰成亭台楼阁貌,里面布置有各种景观。每层外悬36颗特制的大爆竹,共400颗左右;8条大绳,也都用花炮装饰。整个造型,像13级宝塔一样,称为“主火”。主火周围,又有许多小玩意儿,与主火用火药捻相连。整个架火点燃以后,主火辉煌璀璨,四周炮声隆隆,令观众目不暇接,有如进入空中楼阁仙境般感受。

吃元宵——元宵节的应节食品

正月十五吃元宵,“元宵”作为一种吉祥食品,在我国也由来已久。元宵由糯米制成,或实心,或带馅。馅有豆沙、白糖、山楂、芝麻、果料等,食用时煮、煎、蒸、炸都可以。起初,人们把这种食物叫“浮圆子”,后来又叫“汤圆”或“汤团”,这些名称与“团圆”字音相近,取团圆之意,有团圆美满、和睦幸福之意,人们也以此怀念离别的亲人,寄托了对未来生活的美好期望。元宵节的应节食品,在南北朝是浇上肉汁的米粥或豆粥,但这项食品主要用来祭祀,还谈不上是节日食品。到了南宋,就出现了“乳糖圆子”“”,明朝时,人们用元宵来称呼这种糯米团子。刘若愚的《酌中志》记载了元宵的具体做法:“其制作法,用糯米细面,内用核桃仁、白糖、玫瑰为馅,洒水滚成,如核桃大,即江南所称汤圆也。”近年来,元宵的制作日渐精致。光就面皮而言,有江米面、高粱面、黄米面和苞谷面。馅料更是甜咸荤素,应有尽有。制作的方法也南北各异,北方的元宵多用箩滚手摇,南方的汤圆多用手工揉团。元宵可以大似核桃,也可以小似黄豆。煮食的方法有很多种,例如带汤吃、炒着吃、油氽、蒸食吃等,都同样老少皆宜、美味可口。

本篇未完,请继续下一节的阅读..