秋分农历节日:中秋节

农历八月十五,是我国传统的中秋佳节。这时是一年秋季的中期,因此被称为中秋。农历把一年分为四季,每个季节又分为孟、仲、季三个时段,中秋也称作仲秋。八月十五夜,人们仰望天空如玉如盘的朗朗明月,自然会期盼家人团聚。远在他乡的游子,也借此寄托自己对故乡和亲朋好友的思念之情,因此中秋节又称“团圆节”。

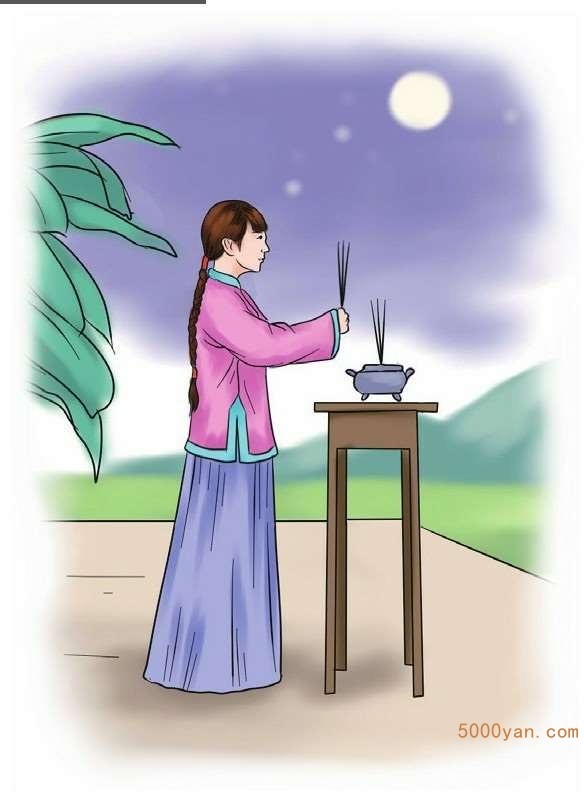

民间很早就有“秋暮夕月”的习俗。夕月,即祭拜月神。

据说古代齐国姑娘丑女无盐,年幼时曾虔诚拜月,随后以超群品德入宫,某年八月十五宫里赏月,天子在月光下见到了她,觉得她美丽动人,于是就册封她为皇后,中秋拜月习俗由此而来。传说月中嫦娥,以美貌著称,所以许多少女拜月,愿“貌似嫦娥,面如皓月”。在唐朝,中秋赏月颇为盛行。在北宋京师,八月十五夜,不论贫富、男女老少,都要穿上成人的衣服,焚香拜月说出心愿,祈求月亮神的庇护。南宋时,民间以月饼相赠,取团圆之义。有些地方还有舞草龙、砌宝塔等活动。明清以来,中秋节的风俗更加盛行;许多地方形成了烧斗香、树中秋、点塔灯、放天灯、走月亮、舞火龙等特殊风俗。

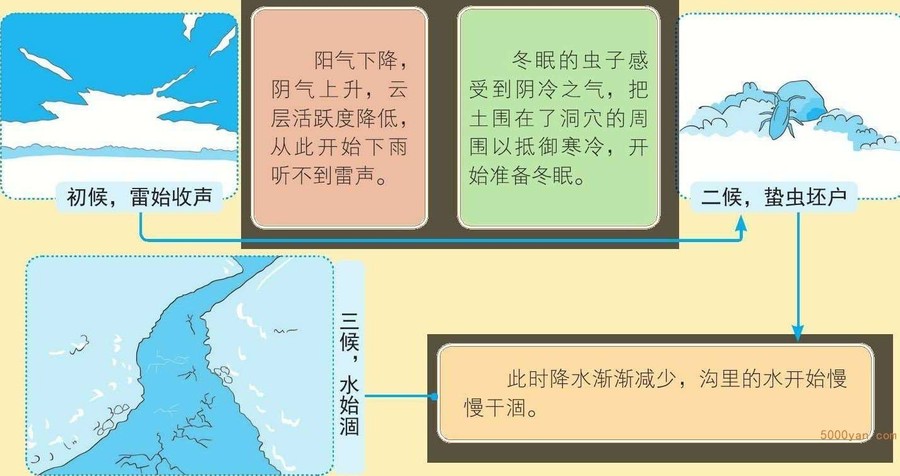

秋分节气的三候

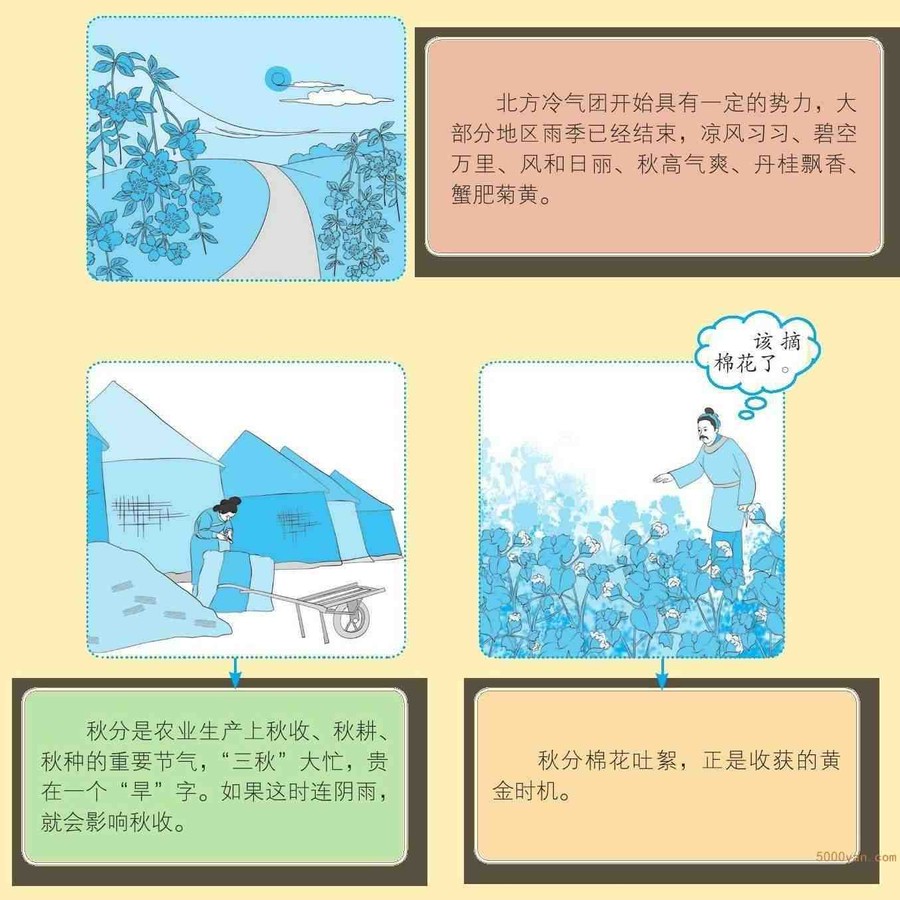

秋分时节气象和农事的特点

中秋节有着悠久的历史,和其他传统节日一样也是慢慢发展、延伸形成的,古代帝王有春天祭日、秋天祭月的礼制,早在《周礼》一书中已有“中秋”一词的说法了。后来的贵族和文人学士也效仿起来,在中秋节,对着天上月亮,观赏祭拜,寄托情怀,这种习俗慢慢成为一个传统的活动,一直到了唐代,这种祭月的风俗更为人们所重视,中秋节定为固定的节日,《唐书》中记载有“八月十五中秋节”,中秋节盛行于宋朝,明清时期已与元旦齐名,成为重要的传统节日之一。

嫦娥奔月的传说

后羿射下了天上的九个太阳,为民除害,深受天下百姓的尊敬和爱戴。随后他娶了美丽善良的嫦娥姑娘做他的妻子。后羿除了传艺狩猎外,终日和妻子在一起,人们都羡慕这对郎才女貌的恩爱夫妻。不少有志之士慕名前来投师学艺,心术不正的逢蒙也混了进来。一天,后羿到昆仑山访友求道,巧遇由此经过的王母娘娘,便向王母娘娘求得两颗长生不老的仙丹。据说,服下一颗仙丹的人可以长生不老,服下两颗仙丹的人就能即刻升天成仙。后羿舍不得撇下妻子,只好暂时把两颗仙丹交给嫦娥珍藏起来。

嫦娥将仙丹藏进梳妆台的百宝匣时,被小人逢蒙偷窥到了,他想偷吃仙丹成仙。三天后,后羿率众徒外出狩猎,心怀鬼胎的逢蒙假装生病留了下来。待后羿走后不久,逢蒙手持宝剑闯入内宅后院,威逼嫦娥交出仙丹。嫦娥知道自己不是逢蒙的对手,危急之时,她打开百宝匣,拿出两颗仙丹一口气吞了下去。嫦娥吞下仙丹后,身子立刻感觉轻飘飘能够飞了,她于是飞出窗口,向天空飞去。由于嫦娥牵挂着丈夫后羿,便飞落到距离人间最近的月亮上。

太阳落山时,后羿又累又饿回到家里,没有看见爱妻嫦娥,便询问侍女们是怎么回事。侍女们哭着向他讲述了白天发生的事。后羿既惊又怒,抽剑去杀恶徒,不料逢蒙早已逃亡。后羿气得捶胸顿足,悲痛欲绝,仰望着夜空呼唤爱妻的名字。朦胧中他惊奇地发现,当天晚上的月亮格外明亮,恰好这天是农历八月十五,而且月亮里有个晃动的身影酷似嫦娥。他飞一般的朝月亮追去,可是他追三步,月亮退三步,他退三步,月亮进三步,无论如何也追不上月亮。

后羿思念妻子嫦娥心切,便派人到嫦娥喜爱的后花园里摆上香案,放上她平时最爱吃的蜜食鲜果,遥祭在月宫里的嫦娥。老百姓们听说嫦娥奔月成仙的消息后,每年到农历八月十五,纷纷在月下摆设香案祭拜嫦娥,为漂亮、善良的嫦娥祈求吉祥平安。

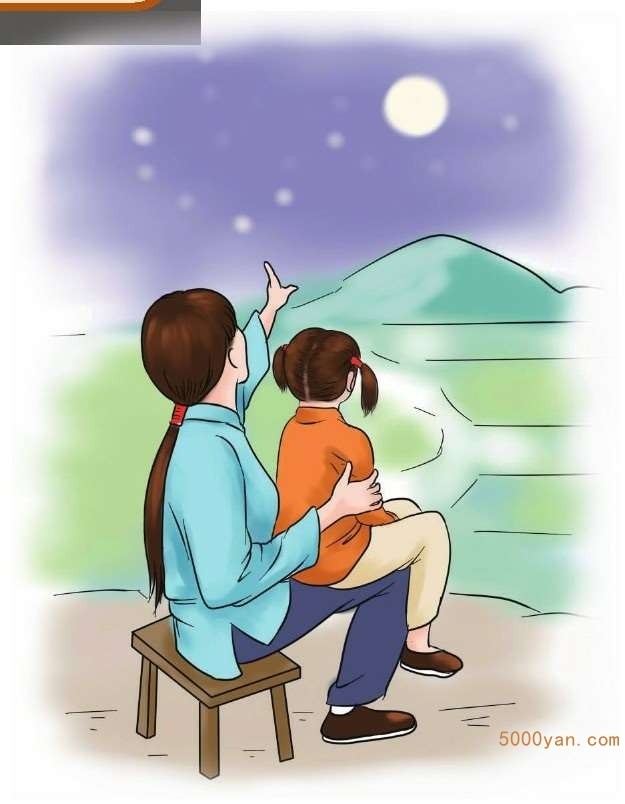

赏月、望月

赏月的风俗来源自祭月,严肃的祭祀后来变成了轻松的欢娱。《礼记》中记载有“秋暮夕月”,夕月即祭拜月神。到了周代,每逢中秋夜都要举行祭月活动。人们在大香案上摆上月饼及西瓜、苹果、李子、葡萄等时令水果,等月亮挂到半空时便开始祭拜。民间中秋赏月活动大约始于魏晋时期,但是没有形成习俗。到了唐朝,中秋赏月颇为盛行,许多诗人的名篇中都有咏月的诗句。待到宋时,形成了以赏月活动为中心的中秋民俗节日,正式定为中秋节。与唐人不同,宋人赏月更多的是感物伤怀,常以阴晴圆缺,喻人情事态,即使中秋之夜,明月的清光也掩饰不住宋人的伤感。但对宋人来说,中秋还有另外一种形态,即中秋是世俗欢愉的节日。宋代的中秋夜是不眠之夜,夜市通宵营业,赏月游人,达旦不绝,热闹非凡。可见在宋代,中秋赏月之风更加盛行。《东京梦华录》中记载:“中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼赏月。”京城大多数的店家、酒楼在这一天都要重新装饰门面,牌楼上扎绸挂彩,出售新鲜水果或者精制食品,老百姓们纷纷登上楼台看热闹,一些有钱人家以及读书人在自己的楼台亭阁摆上食品或安排家宴、饮酒作诗赏月。

中秋节主要民俗习惯

拜月

中秋节,民间有拜月的习俗。拜月由祭月而来,中国的祭月仪式从周代起就有,祭月时间是在中秋月出时开始祭祀。中秋拜月,是向月神表示敬意,中秋无论能否看到月亮,都可以拜月。向月亮的方位摆放祭桌祭拜即可。

赏月

中秋时节,北方干冷气流南下,空气中水汽降低,天空中的云雾少了,因而出现秋高气爽、夜空如洗的天气,这个时期月亮显得格外皎洁,使人容易产生月到中秋分外明的感觉。皎洁的明月会给人带来美的感受,适合全家人坐在一起欣赏交流。

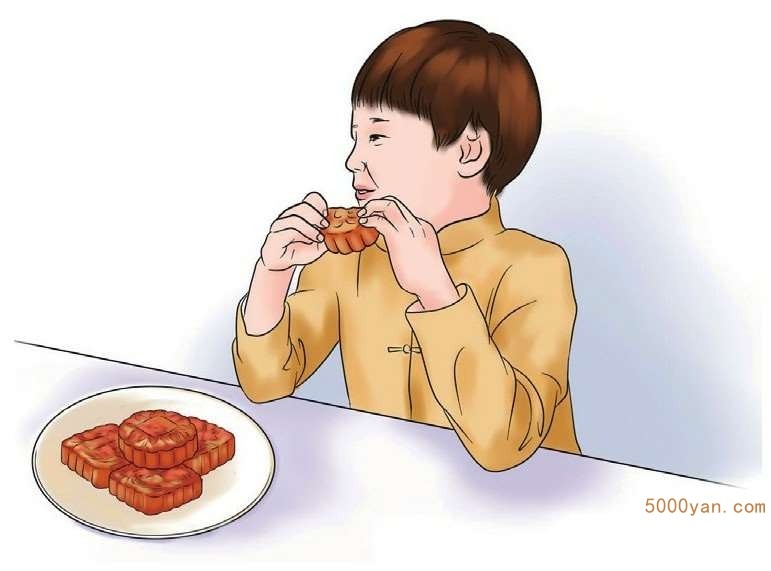

吃月饼

月饼是深受中国人民喜爱的中秋节传统节日特色食品。月圆饼也圆,象征着团圆和睦,在中秋节这一天,月饼是必食之品。中秋节吃月饼的习俗于唐代开始,至明、清发展成为全民共同的饮食习俗。时至今日,月饼品种更加繁多,风味因地各异。其中京式、苏式、广式、潮式等月饼广为中国南北各地的人们所喜食。

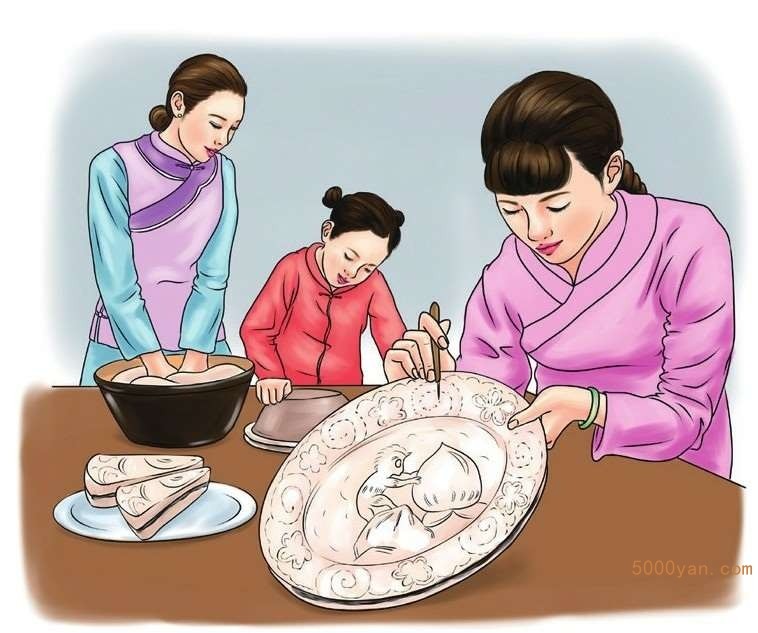

团圆馍

团圆馍是在面饼上雕出各种花纹,在两层面饼中间夹有一层芝麻。精美的花纹体现出妇女的心灵手巧,当中的芝麻营养丰富,圆形的面饼寓意着团圆,全家分食象征着福泽全家,是中秋节含义最深刻的食物。

时至今日,民间许多地方还有望月的习俗。安徽一带民谚云:“云掩中秋月,雨打上元灯。”黄河中下游地区,中秋节的晚上男女老少登高望月,称月亮的明暗可以卜来年元宵节天气的阴晴。

吃月饼:团团圆圆

月饼象征着团圆。月饼又称作胡饼、宫饼、小饼、月团、团圆饼等,是古代中秋祭拜月神的供品,流传下来就形成了中秋吃月饼的习俗。每逢中秋,皓月当空,合家团聚,品饼赏月,尽享天伦之乐。月饼的制作从唐代以后越来越考究。苏东坡有诗云:“小饼如嚼月,中有酥和饴。”清朝杨光辅也曾写道:“月饼饱装桃肉馅,雪糕甜砌蔗糖霜。”看来当时的月饼和现在已颇为相近了。

本篇未完,请继续下一节的阅读..