种枣第三十三 诸法附出原文解释

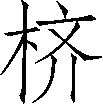

《尔雅》曰〔1〕:“壶枣;边,要枣; ,白枣;

,白枣; ,酸枣;杨彻,齐枣;遵,羊枣;洗,大枣;煮,填枣〔2〕;蹶泄,苦枣;晳,无实枣〔3〕;还味,棯枣。”郭璞注曰:“今江东呼枣大而锐上者为‘壶’;壶,犹瓠也。要,细腰,今谓之‘鹿卢枣’〔4〕。

,酸枣;杨彻,齐枣;遵,羊枣;洗,大枣;煮,填枣〔2〕;蹶泄,苦枣;晳,无实枣〔3〕;还味,棯枣。”郭璞注曰:“今江东呼枣大而锐上者为‘壶’;壶,犹瓠也。要,细腰,今谓之‘鹿卢枣’〔4〕。 ,即今枣子白熟。

,即今枣子白熟。 ,树小实酢;《孟子》曰:‘养其

,树小实酢;《孟子》曰:‘养其 枣。’〔5〕遵,实小而员,紫黑色,俗呼‘羊矢枣’〔6〕;《孟子》曰:‘曾晳嗜羊枣。’〔7〕洗,今河东猗氏县出大枣〔8〕,子如鸡卵。蹶泄,子味苦。晳,不着子者。还味〔9〕,短味也。杨彻、煮填,未详。”

枣。’〔5〕遵,实小而员,紫黑色,俗呼‘羊矢枣’〔6〕;《孟子》曰:‘曾晳嗜羊枣。’〔7〕洗,今河东猗氏县出大枣〔8〕,子如鸡卵。蹶泄,子味苦。晳,不着子者。还味〔9〕,短味也。杨彻、煮填,未详。”

《广志》曰:“河东安邑枣〔10〕;东郡谷城紫枣〔11〕,长二寸;西王母枣〔12〕,大如李核,三月熟;河内汲郡枣〔13〕,一名墟枣;东海蒸枣〔14〕;洛阳夏白枣;安平信都大枣〔15〕;梁国夫#-666aa;枣。大白枣,名曰‘蹙咨’,小核多肌;三星枣;骈白枣;灌枣。又有狗牙、鸡心、牛头、羊矢、猕猴、细腰之名。又有氐枣、木枣、崎廉枣、桂枣、夕枣也。”

《邺中记》〔16〕:“石虎苑中有西王母枣,冬夏有叶,九月生花,十二月乃熟,三子一尺。又有羊角枣,亦三子一尺。”

《抱朴子》曰〔17〕:“尧山有历枣。”〔18〕

《吴氏本草》曰:“大枣,一名良枣。”〔19〕

《西京杂记》曰:“弱枝枣、玉门枣、西王母枣、棠枣、青花枣、赤心枣。”〔20〕

潘岳《闲居赋》有“周文弱枝之枣”〔21〕。丹枣〔22〕。

按: 青州有乐氏枣,丰肌细核,多膏肥美,为天下第一。父老相传云:“乐毅破齐时〔23〕,从燕赍来所种也。”齐郡西安、广饶二县所有名枣〔24〕,即是也。今世有陵枣、幪弄枣也。

【注释】

〔1〕此处引录的是《尔雅·释木》关于枣部#-666dd;的全文,“壶枣”前有“枣”字,余同。郭璞注原#-666dd;注在各该枣名之下,《要术》综引在一起,因此重复了正文的枣名。

〔2〕填枣: 大概是一种蒸后晒干的枣,参见注释〔14〕。

〔3〕无实枣: 即今无核枣,亦名空心枣,果核退化为薄膜,可以连果肉一起吃,为我国特有的名贵品种,品质优良。今产于山东乐陵、庆云,河北沧县等地。

〔4〕鹿卢枣: 清郝懿行(1755—1823)《尔雅义疏》:“鹿卢,与辘轳同,谓细腰也。”即今葫芦枣(Ziziphus jujuba var. lageniformis),果实中上部有一缢痕,呈葫芦状,故名。品质上等。在北京及产枣区均有#-666dd;布。

〔5〕见《孟子·告子上》郭注所引。“枣”,今本《孟子》作“棘”。

〔6〕羊矢枣: 即下文的 枣,亦即软枣,也就是《说文》的梬枣,是柿树科的君迁子(Diospyros lotus)。浆果熟时由黄色变为蓝黑色,含鞣质,有涩味。虽有枣名,实非枣类。但郝懿行《尔雅义疏》认为羊枣味甜美(羊是善的意思),郭璞以为是羊矢枣,“恐误”。

枣,亦即软枣,也就是《说文》的梬枣,是柿树科的君迁子(Diospyros lotus)。浆果熟时由黄色变为蓝黑色,含鞣质,有涩味。虽有枣名,实非枣类。但郝懿行《尔雅义疏》认为羊枣味甜美(羊是善的意思),郭璞以为是羊矢枣,“恐误”。

〔7〕见《孟子·尽心下》郭注所引。“曾晳”,《要术》各本都误作“曾子”。按: 《孟子》原文是:“曾晳嗜羊枣,而曾子不忍食羊枣。”曾子(前505—前436),名参,曾晳是他的父亲。嗜羊枣的是曾晳,不是曾参,据《孟子》和郭注原文改正。日译本《要术》承误未改。曾晳: 春秋时孔子学生曾参的父亲。

〔8〕猗氏县: 今山西临猗。

〔9〕还味:“还”读为“旋”,即不久,引申为短暂,即所谓“短味”,意谓淡薄少味。但郝懿行解释为俗名“马枣”者。马枣并不短味。

〔10〕安邑: 今山西安邑镇及夏县地。《史记·货殖列传》所称“安邑千树枣”,即其地。

〔11〕谷城: 属东郡的谷城,在今山东东阿。

〔12〕西王母: 古地名,在西陲边荒,见《尔雅·释地》。后魏杨衒之《洛阳伽蓝记》卷一“景林寺”有西王母枣记载。

〔13〕河内: 此泛指黄河之北。 汲郡: 晋置,有河南汲县(今为卫辉)、新乡等地,在黄河以北。

〔14〕蒸枣: 北宋苏颂(1020—1101)《本草图经》记“天蒸枣”称:“南郡#-666aa;煮而后曝,及干,皮薄而皱,味更甘于它枣,谓之天蒸枣。”则《广志》所称的“蒸枣”和《尔雅》的“填枣”,大概只是一种蒸干的枣。

本篇未完,请继续下一节的阅读..