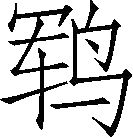

养鸡第五十九原文解释

《尔雅》曰①:“鸡,大者蜀。蜀子,雓。未成鸡, 。绝有力,奋。”“鸡三尺曰

。绝有力,奋。”“鸡三尺曰 。”郭璞注曰:“阳沟巨

。”郭璞注曰:“阳沟巨 ,古之名鸡。”

,古之名鸡。”

《广志》曰②:“鸡有胡髯、五指、金骹、反翅之种③。大者蜀,小者荆。白鸡金骹者,鸣美。吴中送长鸣鸡,鸡鸣长,倍于常鸡。”

《异物志》曰④:“九真长鸣鸡最长,声甚好,清朗。鸣未必在曙时,潮水夜至,因之并鸣,或名曰‘伺潮鸡’。”⑤

《风俗通》云⑥:“俗说朱氏公化而为鸡,故呼鸡者,皆言‘朱朱’。”⑦《玄中记》云⑧:“东南有桃都山,上有大桃树,名曰‘桃都’,枝相去三千里。上有一天鸡,日初出,光照此木,天鸡则鸣,群鸡皆随而鸣也。”

【注释】

①见《尔雅·释畜》。“名鸡”,各本均倒作“鸡名”,据郭璞注原文改正。此外各本所引互有错脱,均据《尔雅》并参照各本校正。关于“ ”,郭璞注:“江东呼鸡小者为

”,郭璞注:“江东呼鸡小者为 。”

。”

②《类聚》卷九一、《初学记》卷三〇及《御览》卷九一八“鸡”都引到《广志》此条,多有异文,《初学记》内容尤异,《御览》多有错字。

③胡髯: 鸡颔下长着长毛,像鬍子。 五指: 五个脚爪。 金骹(qiāo): 其胫金黄色。骹,足胫。 反翅: 翅毛倒生。

④《异物志》: 最早是东汉时杨孚所撰,又名《交州异物志》。不题作者姓名的《异物志》,古文献引录很多,《要术》也引录了很多条(见于卷一〇),但未题名为杨孚,则未必是杨孚的《异物志》,只能是缺名的《异物志》。

⑤《御览》卷九一八引《异物志》只是:“伺潮鸡,潮水上则鸣。”九真,郡名,在今越南中部偏北。

⑥《风俗通》: 即《风俗通义》,东汉末应劭撰。原书三十二卷,今残存十卷。本条即不见于今本。

⑦《初学记》卷三〇及《御览》卷九一八均引到《风俗通》此条,但不见于今本《风俗通义》(已非完帙)。《御览》所引,先是“俗说”,后加作者按语析辨,还保留着原书的体裁。其文曰:“呼鸡朱朱(按: 这是原书小标题)。俗说:‘鸡本朱公化而为之,今呼鸡者朱朱也。’谨按(这是作者应劭的辨说): 《说文》解喌喌: 二口为 (按谓呼叫),州其声也;读若祝祝者,诱致禽畜和顺之意。喌与朱,音相似耳。”批评了朱公化鸡之说。今本《说文》是:“喌,呼鸡重言之。从,州声,读若祝。”

(按谓呼叫),州其声也;读若祝祝者,诱致禽畜和顺之意。喌与朱,音相似耳。”批评了朱公化鸡之说。今本《说文》是:“喌,呼鸡重言之。从,州声,读若祝。”

⑧《玄中记》: 《隋书·经籍志》不著录。《初学记》、《御览》引有郭氏《玄中记》,或谓郭氏即郭璞。据胡立初考证,郭氏并非郭璞,则其作者和时代均难确指。

【翻译】

《尔雅》说:“鸡,大的是蜀。蜀的小雏是雓(yú)。没有长大的鸡叫(liàn)。极有力的鸡叫奋。”“三尺#guoxue666-com;的鸡叫 (kūn)。”郭璞注解说:“阳沟的大

(kūn)。”郭璞注解说:“阳沟的大 ,是古来有名的(斗)鸡。”

,是古来有名的(斗)鸡。”

《广志》说:“鸡有胡髯、五指、金骹、反翅等种。大的是蜀,小的是荆。白鸡金骹的鸣声好听。吴中送来的长鸣鸡,鸣声很长,比平常的鸡长一倍。”

《异物志》说:“九真的长鸣鸡鸣声最长,声音很好听,清朗。鸣叫不一定在天快亮的时候,潮水夜间涨了,因而一齐鸣叫,所以也叫作‘伺潮鸡’。”

《风俗通》说:“习俗传说有个朱公,化而为鸡,所以呼鸡时总是呼‘朱朱’。”

《玄中记》说:“东南有座桃都山,山上有株大桃树,树名就叫‘桃都’,树枝长出三千里。树上有一只天鸡,太阳刚出来,阳光照到这树上,天鸡就鸣叫,所有的鸡也就跟着叫起来。”

鸡种,取桑落时生者良〔1〕,形小,浅毛,脚细短者是也,守窠,少声,善育雏子。 春夏生者则不佳。 形大,毛羽悦泽,脚粗长者是,游荡饶声,产、乳易厌,既不守窠,则无缘蕃息也。

鸡,春夏雏,二十日内,无令出窠,饲以燥饭。 出窠早,不免乌、鸱〔2〕;与湿饭,则令脐脓也。

鸡栖,宜据地为笼,笼内着栈。虽鸣声不朗,而安稳易肥,又免狐狸之患。若任之树林,一遇风寒,大者损瘦,小者或死。

燃柳柴,杀鸡雏: 小者死,大者盲。 此亦“烧穰杀瓠”之流〔3〕,其理难悉。

养鸡令速肥,不耙屋,不暴园,不畏乌、鸱、狐狸法: 别筑墙匡,开小门;作小厂,令鸡避雨日。雌雄皆斩去六翮〔4〕,无令得飞出。常多收秕、稗、胡豆之类以养之;亦作小槽以贮水。荆藩为栖,去地一尺。数扫去屎。凿墙为窠,亦去地一尺。唯冬天着草—不茹则子冻。春夏秋三时则不须,直置土上,任其产、伏;留草则蜫虫生。雏出则着外许,以罩笼之。如鹌鹑大〔5〕,还内墙匡中。其供食者,又别作墙匡,蒸小麦饲之,三七日便肥大矣。

本篇未完,请继续下一节的阅读..