[月正]、腤、煎、消法第七十八 第2节原文解释

〔7〕“下鱼中煮”,不可解,此法与上法不同,应是“下鱼先煮”,“中”是“先”之误,或者没有也可以。

〔8〕白肉: 指白水清煮的肉,下篇“白菹”的“白煮”和“白瀹豚”,均此意。但本条并非指此,为何称“白”,不明(不会是白肥膘吧)。

〔9〕“白缹肉”,据下文应作“缹白肉”。

〔10〕“下新水中”,日译本“中”下补“腤”字。《食经》文往往如此节简。

〔11〕“薤亦可”,解释为不用小蒜时可用薤代替,或连读“小蒜、薤”都不用。但仍疑袭上文“薤叶切”而衍“薤”字。“又”下疑脱“云”字。

〔12〕“缹猪肉”,湖湘本、《津逮》本作“焦猪肉”,腤法并非炙烤,显系形似致误。可《辞源》修订本“腤”字下引《要术》亦作“焦猪肉”,显系采用明刻《要术》致误。明刻《秘册汇函》—《津逮秘书》本是《要术》最坏之本,《辞源》凡引《要术》处很多袭该本之误,此其一例而已。该辞书修订时院刻、金抄、明抄早已出书,宜用以订正。

〔13〕软体鱼: 不明。也许指无鳞多黏液的鱼,如鲇鱼、 鱼之类。

鱼之类。

〔14〕“刀细切葱”,与下文“葱长四寸”不协调,日译本改“葱”为“椒”,根据是下文有“不用椒”,较妥。

〔15〕勒鸭: 一种水禽。《玉篇》:“ ,鸟似凫而小。”则“勒”应是“

,鸟似凫而小。”则“勒”应是“ ”的俗用字。《蜀本草》注:“野鸭与家鸭有相似者,有全别者;其小小者,名刀鸭,味最重,食之补虚。”“刀鸭”疑是“力鸭”之误,亦借“力”为“

”的俗用字。《蜀本草》注:“野鸭与家鸭有相似者,有全别者;其小小者,名刀鸭,味最重,食之补虚。”“刀鸭”疑是“力鸭”之误,亦借“力”为“ ”者,则小小的力鸭该就是勒鸭、

”者,则小小的力鸭该就是勒鸭、 鸭。此鸭见于《蜀本草》,应是南方的水禽,《食经》的内容往往和南方相#-666ff;。

鸭。此鸭见于《蜀本草》,应是南方的水禽,《食经》的内容往往和南方相#-666ff;。

〔16〕“似熟”,丁国钧校记:“上言‘小熟’,此当作‘极熟’。”按:“似”有“过”义,“过熟”犹言“极熟”,原文可以。

【翻译】

鱼鲊的方法: 先下水、盐、整粒的豆豉、撕开的葱,再下猪、羊、牛三种肉,腤煮两沸,放下鲊鱼。打破四个鸡蛋放下去,像焯荷包蛋的方法。鸡蛋浮上来,便熟了,可以吃。

鱼鲊的方法: 先下水、盐、整粒的豆豉、撕开的葱,再下猪、羊、牛三种肉,腤煮两沸,放下鲊鱼。打破四个鸡蛋放下去,像焯荷包蛋的方法。鸡蛋浮上来,便熟了,可以吃。

《食经》 鲊的方法:“打破鲜鸡蛋,加上豉汁和鲊,一起煮沸,就盛供上席。”又说:“豆豉整颗用。盛好了,拿鸡蛋和豆豉铺在鲊上面。”(又)说:“鲊煮沸后,再将豉汁、整条的葱白下在沸汤里,打破鸡蛋放下去。盛上二升供上席。用鸡蛋,其他的配料就不用了。”

鲊的方法:“打破鲜鸡蛋,加上豉汁和鲊,一起煮沸,就盛供上席。”又说:“豆豉整颗用。盛好了,拿鸡蛋和豆豉铺在鲊上面。”(又)说:“鲊煮沸后,再将豉汁、整条的葱白下在沸汤里,打破鸡蛋放下去。盛上二升供上席。用鸡蛋,其他的配料就不用了。”

五侯 的作法: 将砧板上切下来的零碎杂肉,和上鲊、肉,#-666ff;起来用水煮,像作肉羹一样。

的作法: 将砧板上切下来的零碎杂肉,和上鲊、肉,#-666ff;起来用水煮,像作肉羹一样。

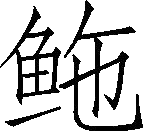

单纯 鱼的方法:“又名‘缹鱼’。用

鱼的方法:“又名‘缹鱼’。用 鱼。煺净内脏,去掉鳃,但不去鳞。用咸豆豉、葱、生姜、橘皮,都切细,(下醋,)一起煮。煮开后,整条地放下鱼。如果用葱白,也是整条地用。—又一说: 放下鱼(先)煮。煮开了,搁下豉汁和整条的葱白。快熟时,再下酢。又说: 把生姜切成长丝。—盛供上桌时,葱在鱼上面。大鱼盛上一条,小鱼盛上两条。如果是更大的鱼,在整治时就按这个(大一小二的)大小来脔切。”

鱼。煺净内脏,去掉鳃,但不去鳞。用咸豆豉、葱、生姜、橘皮,都切细,(下醋,)一起煮。煮开后,整条地放下鱼。如果用葱白,也是整条地用。—又一说: 放下鱼(先)煮。煮开了,搁下豉汁和整条的葱白。快熟时,再下酢。又说: 把生姜切成长丝。—盛供上桌时,葱在鱼上面。大鱼盛上一条,小鱼盛上两条。如果是更大的鱼,在整治时就按这个(大一小二的)大小来脔切。”

腤鸡:“又名‘缹鸡’,又名‘鸡 ’。用整只的鸡。拿盐、豆豉、中半切断的葱白、微火上炙过的干苏叶—鲜苏叶就不炙—同整治好的整只的鸡,一并放进水里煮熟。将鸡和葱白取出来,捞出汤里面的苏叶、豆豉,让汤澄清。擘开鸡肉成一寸多宽的块,盛好供上席时,吊汤,就用暖鸡汤吊在肉里。肉如果冷了,在快上席时蒸暖。盛满碗供上席。”又一说:“葱、苏叶、盐、豉汁,同鸡一起煮。煮熟之后,擘开来盛供,吊上鸡汤,葱和苏叶放在肉上面,不要放在下面。可以加些葱白,要擘细。”

’。用整只的鸡。拿盐、豆豉、中半切断的葱白、微火上炙过的干苏叶—鲜苏叶就不炙—同整治好的整只的鸡,一并放进水里煮熟。将鸡和葱白取出来,捞出汤里面的苏叶、豆豉,让汤澄清。擘开鸡肉成一寸多宽的块,盛好供上席时,吊汤,就用暖鸡汤吊在肉里。肉如果冷了,在快上席时蒸暖。盛满碗供上席。”又一说:“葱、苏叶、盐、豉汁,同鸡一起煮。煮熟之后,擘开来盛供,吊上鸡汤,葱和苏叶放在肉上面,不要放在下面。可以加些葱白,要擘细。”

腤白肉:“又名‘缹白肉’。用盐、豆豉煮肉,煮到快熟,薄薄地切成二寸半长、一寸宽的片,要切得很薄。另外换水(腤煮),加上整条的葱白、小蒜、盐、清豉汁。”又(说):“将肉切成薤叶那样宽的细条,三寸长。搁上葱、生姜,不搁小蒜,搁薤也可以。”

腤猪肉的方法:又名“缹猪肉”,又名“猪肉盐豉”。 作法都跟“缹白肉”的方法一样。

腤鱼的方法: 用鲫鱼,整条地用。软体的鱼不用。把鲫鱼去掉鳞,煺治洁净。将(花椒)切碎,同鱼、豆豉、葱一齐下锅,葱条四寸长。快熟时,放下切细的生姜、胡芹和小蒜。汤的颜色要浓黑。如果没有放醋,就不用花椒。如果用大鱼,切成一寸见方的块可以用。但软体的鱼,大鱼也是不好的。

单纯用蜜用油煎鱼的方法: 用鲫鱼,去掉内脏,不去鳞。一半苦酒一半蜜,加上盐,调和匀,用来浸鱼。浸到炊熟一顿饭的时间,捞出来,用油煎,煎到成红色。整条地盛供上席。

本篇未完,请继续下一节的阅读..

【原文注释】

〔1〕: 、腤(ān)同类,都是用水液烩煮。

、腤(ān)同类,都是用水液烩煮。 还有“杂烩”式的。煎、消同类,都是用油籴或炒。

还有“杂烩”式的。煎、消同类,都是用油籴或炒。

〔2〕:“‘ ……怗。’又云”,“怗”(tiē),通“帖”、“贴”,这是《食经》用词,《要术》本文作“帖”(《作鱼鲊》“以竹篛交横帖上”)。“又云”,各本均脱“又”字,这是又一作法,有“云”没有“又”,不成词,故补。

〔3〕:五侯 :

: 同“鲭”,是肉和鱼同烧的“杂烩”。汉成帝时王氏五侯不和睦,宾客不相往来,有娄护其#-666aa;巧言善辩,往来五家得其欢心,娄护将五家的菜肴杂和起来一起再煮,味道很美,名为“五侯鲭”。这里实际也只是杂烩而已,可还遗留着这个名称。

同“鲭”,是肉和鱼同烧的“杂烩”。汉成帝时王氏五侯不和睦,宾客不相往来,有娄护其#-666aa;巧言善辩,往来五家得其欢心,娄护将五家的菜肴杂和起来一起再煮,味道很美,名为“五侯鲭”。这里实际也只是杂烩而已,可还遗留着这个名称。

〔4〕:“ ”(shé)即“揲”字,《说文》:“阅持也。”这里作检选解释,所谓“零

”(shé)即“揲”字,《说文》:“阅持也。”这里作检选解释,所谓“零 ”,意即“零择”,指零择砧板上杂肉作成“杂烩”,《津逮》本等因径改为“

”,意即“零择”,指零择砧板上杂肉作成“杂烩”,《津逮》本等因径改为“ ”(拼)字。按: 本篇只有篇首和篇末两条是贾氏本文,其余都是《食经》文,从“又云”、奠法等可证。“

”(拼)字。按: 本篇只有篇首和篇末两条是贾氏本文,其余都是《食经》文,从“又云”、奠法等可证。“ ”也是它的特有异写字,不宜改。

”也是它的特有异写字,不宜改。

〔5〕:“腮”,各本同,是“ ”的俗写,但此指鱼鳃,正字应作“鳃”,这也是《食经》的俗别字,贾文自作“鳃”。

”的俗写,但此指鱼鳃,正字应作“鳃”,这也是《食经》的俗别字,贾文自作“鳃”。

〔6〕:“酢”也连着“细切”,《食经》文往往这样特别(包括《食次》),大概是贪图叙述方便,未必是错衍。贾氏本文绝无此类病语。

〔7〕:“下鱼中煮”,不可解,此法与上法不同,应是“下鱼先煮”,“中”是“先”之误,或者没有也可以。

〔8〕白肉: 指白水清煮的肉,下篇“白菹”的“白煮”和“白瀹豚”,均此意。但本条并非指此,为何称“白”,不明(不会是白肥膘吧)。

〔9〕:“白缹肉”,据下文应作“缹白肉”。

〔10〕:“下新水中”,日译本“中”下补“腤”字。《食经》文往往如此节简。

〔11〕:“薤亦可”,解释为不用小蒜时可用薤代替,或连读“小蒜、薤”都不用。但仍疑袭上文“薤叶切”而衍“薤”字。“又”下疑脱“云”字。

〔12〕:“缹猪肉”,湖湘本、《津逮》本作“焦猪肉”,腤法并非炙烤,显系形似致误。可《辞源》修订本“腤”字下引《要术》亦作“焦猪肉”,显系采用明刻《要术》致误。明刻《秘册汇函》—《津逮秘书》本是《要术》最坏之本,《辞源》凡引《要术》处很多袭该本之误,此其一例而已。该辞书修订时院刻、金抄、明抄早已出书,宜用以订正。

〔13〕软体鱼: 不明。也许指无鳞多黏液的鱼,如鲇鱼、 鱼之类。

鱼之类。

〔14〕:“刀细切葱”,与下文“葱长四寸”不协调,日译本改“葱”为“椒”,根据是下文有“不用椒”,较妥。

〔15〕勒鸭: 一种水禽。《玉篇》:“ ,鸟似凫而小。”则“勒”应是“

,鸟似凫而小。”则“勒”应是“ ”的俗用字。《蜀本草》注:“野鸭与家鸭有相似者,有全别者;其小小者,名刀鸭,味最重,食之补虚。”“刀鸭”疑是“力鸭”之误,亦借“力”为“

”的俗用字。《蜀本草》注:“野鸭与家鸭有相似者,有全别者;其小小者,名刀鸭,味最重,食之补虚。”“刀鸭”疑是“力鸭”之误,亦借“力”为“ ”者,则小小的力鸭该就是勒鸭、

”者,则小小的力鸭该就是勒鸭、 鸭。此鸭见于《蜀本草》,应是南方的水禽,《食经》的内容往往和南方相#-666ff;。

鸭。此鸭见于《蜀本草》,应是南方的水禽,《食经》的内容往往和南方相#-666ff;。

〔16〕“似熟”,丁国钧校记:“上言‘小熟’,此当作‘极熟’。”按:“似”有“过”义,“过熟”犹言“极熟”,原文可以。