是以九代咏歌 ,志合文则 。黄歌“断竹” ,质之至也 。唐歌“在昔” ,则广于黄世 ;虞歌《卿云》 ,则文于唐时 。夏歌“雕墙” ,缛于虞代 ;商周篇什 ,丽于夏年。至于序志述时,其揆一也 。暨楚之骚文,矩式周人 ;汉之赋颂,影写楚世 ;魏之篇制,顾慕汉风;晋之辞章,瞻望魏采 。榷而论之 ,则黄、唐淳而质 ,虞、夏质而辨 ,商、周丽而雅,楚、汉侈而艳 ,魏、晋浅而绮 ,宋初讹而新 。从质及讹,弥近弥淡 。何则?竞今疏古 ,风末气衰也 。今才颖之士 ,刻意学文,多略汉篇 ,师范宋集,虽古今备阅 ,然近附而远疏矣 。夫青生于蓝 ,绛生于蒨 ,虽逾本色,不能复化 。桓君山云 :“予见新进丽文 ,美而无采 ,及见刘、扬言辞 ,常辄有得 。”此其验也。故练青濯绛 ,必归蓝蒨;矫讹翻浅 ,还宗经诰。斯斟酌乎质文之间 ,而 括乎雅俗之际 ,可与言通变矣。原文解释

【原文】

是以九代咏歌 1,志合文则 2。黄歌“断竹” 3,质之至也 4。唐歌“在昔” 5,则广于黄世 6;虞歌《卿云》 7,则文于唐时 8。夏歌“雕墙” 9,缛于虞代 10;商周篇什 11,丽于夏年。至于序志述时,其揆一也 12。暨楚之骚文,矩式周人 13;汉之赋颂,影写楚世 14;魏之篇制,顾慕汉风15;晋之辞章,瞻望魏采 16。榷而论之 17,则黄、唐淳而质 18,虞、夏质而辨 19,商、周丽而雅,楚、汉侈而艳 20,魏、晋浅而绮 21,宋初讹而新 22。从质及讹,弥近弥淡 23。何则?竞今疏古 24,风末气衰也 25。今才颖之士 26,刻意学文,多略汉篇 27,师范宋集,虽古今备阅 28,然近附而远疏矣 29。夫青生于蓝 30,绛生于蒨 31,虽逾本色,不能复化 32。桓君山云 33:“予见新进丽文 34,美而无采 35,及见刘、扬言辞 36,常辄有得 37。”此其验也。故练青濯绛 38,必归蓝蒨;矫讹翻浅 39,还宗经诰。斯斟酌乎质文之间 40,而 括乎雅俗之际 41,可与言通变矣。

括乎雅俗之际 41,可与言通变矣。

【翻译】

因此,以往九个朝代的歌咏,情志的表达都#-666ff;于创作的法则。黄帝时的“断竹”之歌,质朴至极。唐尧时的“在昔”之歌,比黄帝时有发展;虞舜时唱的《卿云歌》,又比唐尧时有文采。夏朝的“雕墙”之歌,文采盛于虞舜时代;商朝周朝的诗篇,又比夏朝华丽。至于就叙写情志、讲述时事而言,它们的道理是一致的。到楚国的骚体,以周朝作品为规矩法式;汉代的赋颂,模仿楚国的作品;魏代的篇章,仰慕效法汉代的作品;晋代的创作,取法追随魏代的文采。大致说来,黄帝和唐尧时的作品淳厚而质朴,虞舜和夏朝的作品质朴而明析,商朝和周朝作品华丽而典雅,楚国和汉朝作品铺张而艳丽,魏晋时代的作品浅近而绮靡,宋初的作品新奇而不正。从质朴到新奇不正,时代越近越乏味。这是什么原因呢?是竞相趋新而忽略了学习古#-666aa;,致使文章的风力气势趋于衰微。如今才华出众的文士,用心学习写作,但多数忽略汉代作品,而学习宋#-666aa;的文集。虽然古今作品都阅读,但偏向于学习近代作品而疏远了古代作品。青色从蓝草中提炼出来,赤色从茜草中提炼出来,虽然颜色胜过了原来的草色,但再也不能有所变化了。桓谭说:“我看新进的华丽作品,华美但无所取,等到看了刘向、扬雄的文章,往往总有得益。”这就是上述道理的证明。所以染青色、赤色,必定取自蓝草、茜草;纠正错误浅薄的倾向,还是要宗法经书。这样在质朴和文采之间斟酌得当,在雅与俗之间求得#-666ff;适,就可以谈论通变问题了。

| 原文 | 翻译 |

是以九代咏歌 1,志合文则 2。黄歌“断竹” 3,质之至也 4。唐歌“在昔” 5,则广于黄世 6;虞歌《卿云》 7,则文于唐时 8。夏歌“雕墙” 9,缛于虞代 10;商周篇什 11,丽于夏年。至于序志述时,其揆一也 12。暨楚之骚文,矩式周人 13;汉之赋颂,影写楚世 14;魏之篇制,顾慕汉风15;晋之辞章,瞻望魏采 16。榷而论之 17,则黄、唐淳而质 18,虞、夏质而辨 19,商、周丽而雅,楚、汉侈而艳 20,魏、晋浅而绮 21,宋初讹而新 22。从质及讹,弥近弥淡 23。何则?竞今疏古 24,风末气衰也 25。今才颖之士 26,刻意学文,多略汉篇 27,师范宋集,虽古今备阅 28,然近附而远疏矣 29。夫青生于蓝 30,绛生于蒨 31,虽逾本色,不能复化 32。桓君山云 33:“予见新进丽文 34,美而无采 35,及见刘、扬言辞 36,常辄有得 37。”此其验也。故练青濯绛 38,必归蓝蒨;矫讹翻浅 39,还宗经诰。斯斟酌乎质文之间 40,而 | 因此,以往九个朝代的歌咏,情志的表达都#-666ff;于创作的法则。黄帝时的“断竹”之歌,质朴至极。唐尧时的“在昔”之歌,比黄帝时有发展;虞舜时唱的《卿云歌》,又比唐尧时有文采。夏朝的“雕墙”之歌,文采盛于虞舜时代;商朝周朝的诗篇,又比夏朝华丽。至于就叙写情志、讲述时事而言,它们的道理是一致的。到楚国的骚体,以周朝作品为规矩法式;汉代的赋颂,模仿楚国的作品;魏代的篇章,仰慕效法汉代的作品;晋代的创作,取法追随魏代的文采。大致说来,黄帝和唐尧时的作品淳厚而质朴,虞舜和夏朝的作品质朴而明析,商朝和周朝作品华丽而典雅,楚国和汉朝作品铺张而艳丽,魏晋时代的作品浅近而绮靡,宋初的作品新奇而不正。从质朴到新奇不正,时代越近越乏味。这是什么原因呢?是竞相趋新而忽略了学习古#-666aa;,致使文章的风力气势趋于衰微。如今才华出众的文士,用心学习写作,但多数忽略汉代作品,而学习宋#-666aa;的文集。虽然古今作品都阅读,但偏向于学习近代作品而疏远了古代作品。青色从蓝草中提炼出来,赤色从茜草中提炼出来,虽然颜色胜过了原来的草色,但再也不能有所变化了。桓谭说:“我看新进的华丽作品,华美但无所取,等到看了刘向、扬雄的文章,往往总有得益。”这就是上述道理的证明。所以染青色、赤色,必定取自蓝草、茜草;纠正错误浅薄的倾向,还是要宗法经书。这样在质朴和文采之间斟酌得当,在雅与俗之间求得#-666ff;适,就可以谈论通变问题了。 |

扩展阅读

【注释】。

1九代:指下文所举的黄帝、唐尧、虞舜、夏、商、周(包括楚)、汉、魏、晋(包括宋初)。

2则:法则。

3黄:黄帝。“断竹”:指传说中黄帝时歌谣《弹歌》,其词载于《吴越春秋》卷五:“断竹,续竹,飞土,逐肉。”4 质:质朴。至:至极。

5唐:唐尧。“在昔”:不详,可能是传说中唐尧时的歌谣。

6广:丰富。

7虞:虞舜。《卿云》:指《卿云歌》,《尚书大传》卷一说是虞舜所歌,其词为:“卿云烂兮,糺缦缦兮,日月光华,旦复旦兮。”此歌实为伪作。

8文:有文采。

9“雕墙”:指《五子之歌》,歌词见于《尚书·五子之歌》:“内作色荒,外作禽荒;甘酒嗜音,峻宇雕墙;有一于此,未或不亡。”此歌亦为伪作。

10缛:文采繁盛。

11篇什:诗歌作品,指《雅》、《颂》一类作品。什,《诗经》中的《雅》、《颂》十篇为一什。

12揆(kuí):道理。

13矩式:以为规矩法式。

14影写:模仿。

15顾慕:仰慕效法。

16瞻望:意同“顾慕”。

17榷(què):扬榷,大略。

18淳:淳厚。

19辨:明。

20侈:铺张。

21绮:绮靡。

22讹:指违背雅正、追求新奇。

23弥:更。淡:乏味。

24竞今疏古:竞相趋新,忽略学古。

25风末气衰:谓风力气势趋于衰微。即缺少风骨。

26颖:突出。

27略:忽略。

28备:全面,完备。

29附:接近。

30蓝:蓝草,可作青色染料。

31绛:赤色。蒨(qiàn):茜草,可作赤色染料。

32“虽逾”二句:说青色来自蓝草,绛色来自茜草,色彩虽然超过了原来的草色,但从中再也无法变化了比喻,“讹而新”的作品虽然绮丽新奇,但却乏味无所得。

33桓君山:东汉作家桓谭的字。以下四句原文已无考。

34予:我。新进:新进作者。

35采:取,吸收。

36刘:刘向,西汉学者。扬:扬雄,西汉学者。

37辄:总。

38练:煮丝使白,此处意为染色。濯(zhuó):洗,也指染色。

39矫:纠正。翻:反,也是纠正之意。

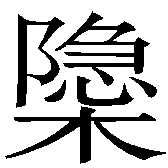

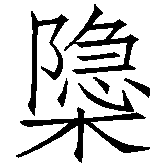

40质:质朴。文:文采。41 (yǐn)括:矫正曲木的工具,此指矫正偏差使之适当。

(yǐn)括:矫正曲木的工具,此指矫正偏差使之适当。