清明主要民俗:祭扫、蹴鞠、荡秋千、拔河 第2节

纸钱:送给先人在阴间用的货币

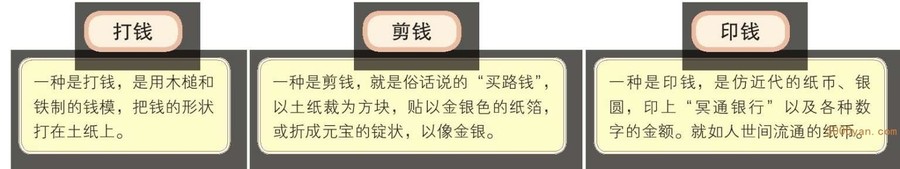

纸钱又称作“挂纸”“挂钱”。清明扫墓时,人们将携带的纸钱有的烧掉;有的悬挂起来,如浙江平湖、湖北咸宁和恩施等地,用竹悬纸钱插在墓上,称作“标墓”;在福建永泰,白纸剪成条挽在树枝或草上;在四川长寿,用白纸剪作幡形插在坟头,称作“挂青”。“纸钱”据史书记载,一共有三种:

纸钱的产生,源于古人笃信灵魂不灭的主观意识,认为有天堂和地下两个世界,就要给去世的亲人或朋友在天堂或地下世界消费使用的纸币。

清明馃:一种小吃,寓意粮食丰收、耕作顺利

清明馃是一种时令风味小吃,并且因为颜色青翠而称“青馃”,浙江部分地区的孩童、妇女在清明这天提篮携筐,纷纷外出采集野荠、青蓬,回家浸泡在水中,再捞起去汁、切碎和入糯米粉中,揉成面团,做青馃。清明馃呈三角形,所以又叫三折(角)馃。清明馃分青馃和白馃,青馃的馅多用芝麻红糖,咬一口又糯又香,白馃的馅多用咸菜豆腐,整个制作过程分揉粉、切馃、做斗、装馅、合边、成形等步骤。看似简单的做馃程序,实际操作起来却有不少奥妙在其中。比如切馃的时候不用刀而用线,因为用刀切会留下铁的气味,只有用线切才能保持清明馃的独特风味。清明馃的形状各异,有做成羊、狗形状的,称为“清明羊”“清明狗”。有人将它制作成畚斗的形状,称为“畚斗馃”,寓意粮食丰收,有粮可装;还有人将它做成犁头的形状,寓意耕作顺利。

清明饭:祛风祛湿、驱除肠道寄生虫

清明时节,客家人要到野外踏青,顺便采摘些鲜嫩的苎叶、艾叶、白头翁、鱼腥草、鸡屎藤和使君子等青草,用于做青饭,俗称清明饭。清明饭具有一股特有的青草芳香,它性温,可祛风祛湿,如加入使君子叶,具有一定的药用保健功能,因而又称作药饭。清明粄最适合清明前后湿度大的时期食用,因此,清明节人人吃清明饭的习俗在客家地区代代流传至今。

子福:上坟祭祖食品,祈求子孙有福

子福是山西和陕西等地区的清明节汉族传统食品。用白面制成,内包枣子、豆子、核桃,外层放一个鸡蛋,周围盘几条面蛇,用蒸笼蒸熟即可。原来主要用于清明节上坟祭祖,祭坟时用一个大子福,叫“总子福”,祭完后分给家庭成员吃下。全家大人小孩每人还要再分一个小子福。出嫁的女儿娘家每年都要送一个子福,直至去世为止。新媳妇过第一个清明节,娘家特制一对上面捏有花鸟鱼虫的子福,送给女婿女儿每人一个。清明节送子福、吃子福,祈求子孙有福。

吃鸡蛋:清明吃鸡蛋,隋唐时已盛行

清明吃鸡蛋,已经有几千年的历史了,这个习俗在隋唐时盛行全国。吃鸡蛋,是源于古代的上祀节,人们为婚育求子,将各种禽蛋如鸡蛋、鸭蛋、鸟蛋等煮熟并涂上各种颜色,称“五彩蛋”,他们来到河边把五彩蛋投到河里,顺水冲下,等在下游的人争捞、剥皮而食,认为食后便可孕育。现在清明节吃鸡蛋象征团圆。在我国一些地方,清明吃鸡蛋就如同端午节吃粽子、中秋节吃月饼一样重要。

吃发糕:清明吃发糕,象征发财、高升

清明时节人们喜欢蒸发糕吃。发糕寓意“发财”“高升”。发糕是采用黏米碾成米浆,压干水分,打成糊状再加入发粉,蒸三四个小时制成的。所以蒸得是否够“发”够“高”,显得特别重要。人们判断发糕发得好坏,主要是看发糕表面的龟裂,龟裂的口子越深越大表示越发。发糕的来历还有一个鲜为人知的传说。

古时候,一位新媳妇在拌粉蒸糕时,不小心弄翻了搁在灶头上的一碗酒糟,眼巴巴看着酒糟流进米粉中,她急得直想哭,但是又不敢作声,怕遭到凶公婆的呵斥,硬着头皮把沾了酒糟的米粉揉好放在蒸笼里蒸。结果蒸出一笼松软可口发得很好的蒸糕,还有一股微微的酒香。新媳妇不但没有遭到公婆的责骂,反而受到夸奖。于是,一传十,十传百,家家户户都学会了蒸发糕。

吃螺蛳:清明是采食螺蛳的最佳时令

清明时节,春暖花开,潜伏在泥中的螺蛳纷纷爬出泥土。此时,正值螺肉肥美,螺蛳还未繁殖,壳中尚无小螺蛳,确实是采食螺蛳的最佳时令,故有“清明螺,赛过鹅”之说。螺蛳价廉物美,营养丰富,其肉质中钙的含量远远超越牛、羊、猪等肉,磷、铁和维生素的含量也比鸡、鸭、鹅要高。螺蛳食法很多,可与葱、姜、酱油、料酒、白糖同炒;也可煮熟挑出螺肉,可拌、可醉、可糟、可炝。螺蛳不仅是席上佳肴,而且也有药用功效。中医认为螺蛳味甘、性寒,具有清热、明目之功效。