清明主要民俗:祭扫、蹴鞠、荡秋千、拔河

祭扫:纪念祖先、先烈的节日

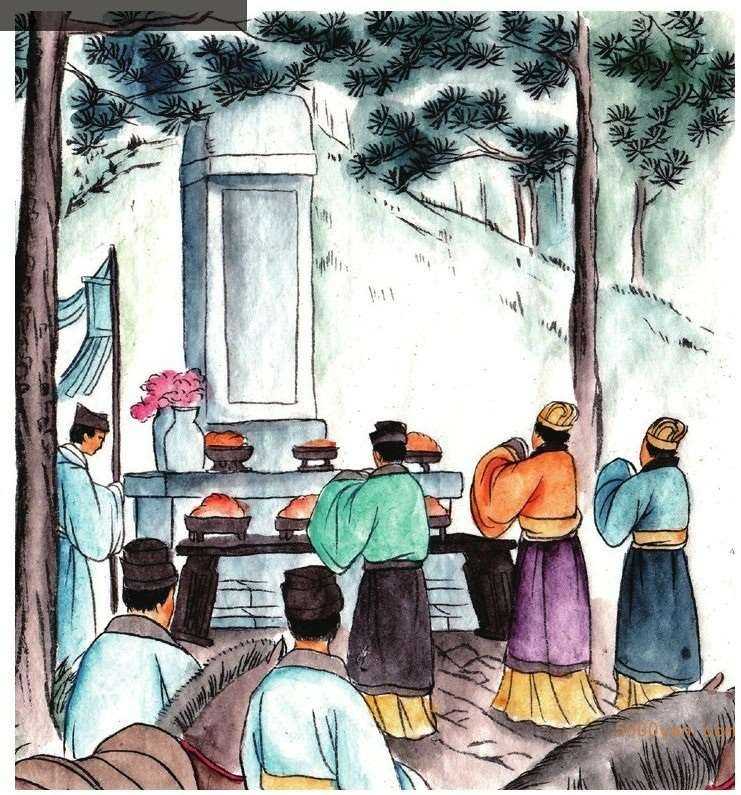

清明节是中国三大祭祀节日(清明节、中元节和寒衣节)之一,是和祭祀天神、地神的节日相对而言的。清明节是传统的纪念祖先的节日,其主要形式是祭祖扫墓。

古往今来,人们普遍习惯在清明节扫墓,包括许多海外游子总是赶在清明节前回国给祖先扫墓。这大概是因为冬去春来,草木萌生。人们想到先人的坟茔,是否有狐兔在穿穴打洞,是否因雨季来临而塌陷,所以要去亲自察看。在祭扫时,给坟墓铲除杂草,添加新土,供上祭品,燃香奠酒,烧些纸钱,或在树枝上挂些纸条,举行简单的祭祀仪式,例如磕头、作揖、说些吉利话,或者给去世的长辈汇报这一年来家里发生了什么大事,或是如何妥善料理以及不要挂念等,以表示对去世者的关心和怀念。

清明祭祀的方式和项目因地区而异有所不同,最为常见的做法有两种:

清明时节主要民间风俗习惯

祭扫

清明祭祀根据所在的现场不同可以分为两种,即墓祭、祠堂祭。富贵大户人家多修祠堂为堂祭,皇家则建立自己的祖祠,比如明朝、清朝的祖祠称太庙,就是现在天安门东面的劳动人民文化宫。民间多以墓祭为主,清明墓祭常常被称为扫墓。

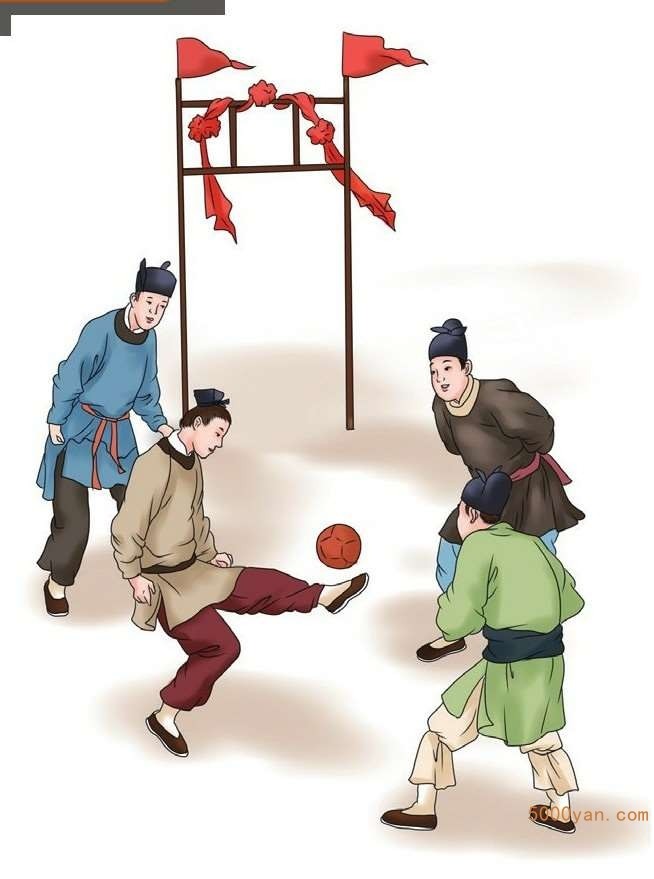

蹴鞠

蹴鞠就是用脚去踢一种用皮革制成的球,是最早的足球活动。蹴鞠是古代清明时节人们喜爱的一种游戏,球在众人足下来回转换,十分有趣。

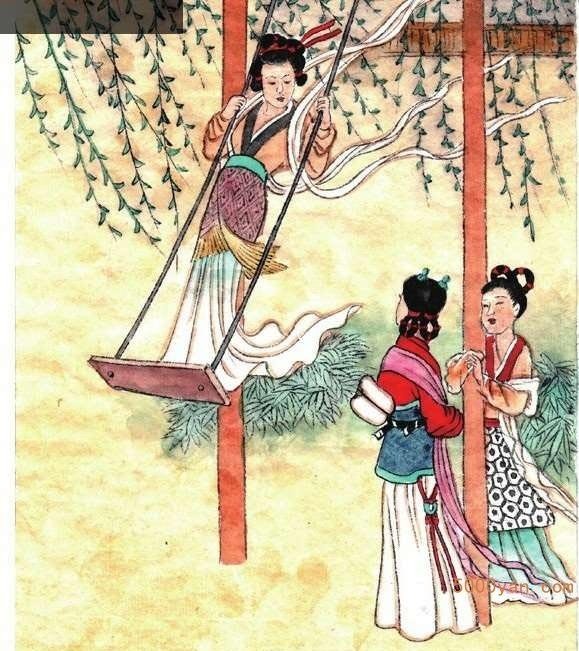

荡秋千

秋千是中国古代北方少数民族创造的一种运动,后逐渐成为清明、端午等节日的民间体育活动,并流传至今。

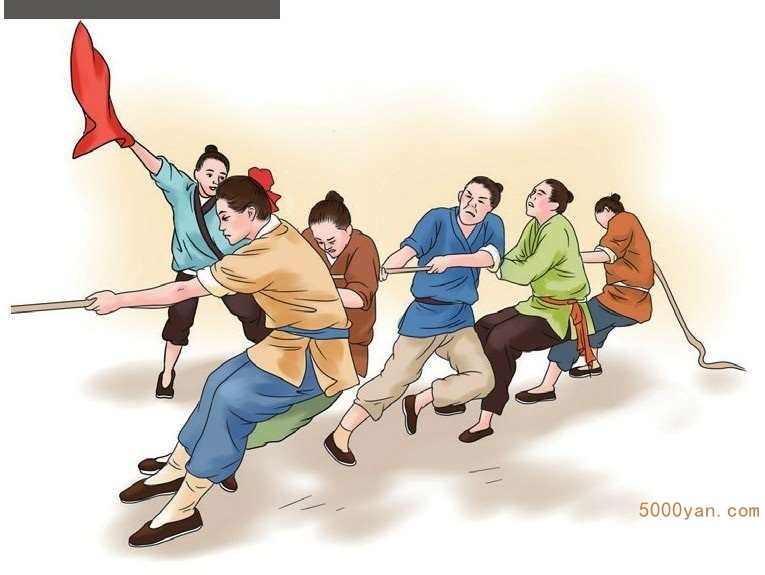

拔河

清明时节,我国民间有举行拔河比赛的习俗。拔河是人数相等的双方对拉一根粗绳以比较力量的对抗性体育娱乐活动。拔河起源于中国的春秋战国时期。唐宋以后,拔河渐在民间盛行。

一是修缮坟墓,挂烧纸钱。

二是堂祭供奉祭品,举行仪式。供品主要是美味佳肴,或者适合时令的特色点心等。

清明扫墓不光纪念自己的祖先和去世的亲人,也纪念在历史上为民建功立业、做过善事的人物。清明节祭扫烈士墓和革命先烈纪念碑,早已成为进行革命传统教育的重要形式之一。

烧包袱:家属从阳世寄往“阴间”的邮包

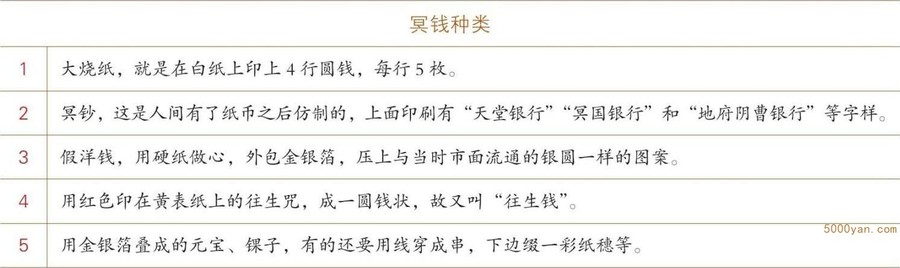

清明祭扫仪式原本应该亲自到墓地去举行,但是有的家庭的墓地在远郊区,早上去墓地晚上也赶不回来;还有一部分人远在他乡无法返回原籍。因此祭扫的方式也就因地制宜了。实在去不了墓地的,就在祠堂或家宅正屋设供案,或者在院子外面,或者在家门口,或者河边“烧包袱”。旧时北京清明祭祖的主要形式是“烧包袱”。“烧包袱”是祭奠祖先的主要形式之一。所谓“包袱”,亦作“包裹”,是指家属从阳世寄往“阴间”的邮包。过去,南纸店有卖所谓“包袱皮”,即用白纸糊一大口袋。有两种形式:一种是用木刻版,在周围印上梵文音译的《往生咒》,中间印一莲座牌位,用来写上收钱亡人的名讳。另一种是素包袱皮,不印任何图案,中间只贴一蓝签,写上亡人名讳即可,亦做主牌用。“包袱”里的冥钱种类繁多,常见的有以下几种:

过去的日子里,不论富裕还是困难户都有烧包袱的习惯。祭祀时,在祠堂或家宅正屋设供案,将包袱放于正中,前设水饺、糕点、水果等供品,烧香秉烛。全家依尊卑长幼行礼后,即可于门外焚化。焚化时,画一大圈,按坟地方向留一缺口。在圈外烧三五张大白纸,称作“打发外祟”。

折柳赠别——祝颂平安

西汉、唐两代定都长安,长安成为全国政治、经济、文化的交流中心,官员商旅去关东各地及地方官员、外国使臣进入长安,都必须路经灞桥。灞桥一带,堤长十里,一步一柳,绿柳成荫,景色宜人,自汉以来,送行者皆至此桥,折柳与行人赠别,长此以往,人们潜移默化形成折柳赠别的习俗。或曰为祝颂平安,或曰“柳”与“留”字音相谐,取眷恋之情、殷勤挽留之义。杨柳是春天的标志,在春天中摇曳的杨柳,总是给人以欣欣向荣之感,“折柳赠别”就蕴含着“春常在”的祝愿。古人送行折柳相送,也寓意亲友离别去他乡正如离枝的柳条,希望亲友到新的地方,就像柳枝一样能够很快地生根发芽,随处可活。这是一种对亲友的美好祝福。

荡秋千:增进健康,培养勇敢精神

清明节荡秋千是由来已久的风俗。秋千的历史相当古老,最早叫千秋,后为了避及某些方面的忌讳,改为秋千。那时的秋千多用树桠枝为架,再拴上彩带做成。后来发展为用两根绳索加上踏板的秋千。荡秋千不仅可以增进健康,还可以提高胆量。荡秋千传承至今,还为人们所喜爱。

拔河:最早叫“牵钩”“钩强”

拔河兴起于春秋后期,盛行于军旅之中,后来流传到民间。拔河最早叫“牵钩”“钩强”,唐朝开始叫“拔河”。拔河是人数相等的双方对拉一根粗绳以比较力量的对抗性体育娱乐活动。现代一般的拔河方法是:在地上划两条平行的直线为河界,由人数相等的两队在河界两侧各执绳索的一端,闻令后,用力拉绳,以将对方拉出河界为胜。据说唐玄宗时曾在清明时举行大规模的拔河比赛。从那时起,拔河便成为清明习俗了,并流传至今。

蹴鞠:最早的足球活动

蹴鞠本来特指一种古老的皮球,球面用皮革做成,球内用毛塞紧。由于蹴鞠运动的影响逐渐广泛,蹴鞠也就成了蹴鞠运动的代名词。蹴鞠是古代清明节时人们喜爱的一种游戏。

2004年年初,国际足联确认足球发源于中国,蹴鞠是有史料记载的最早的足球活动。《战国策》描述了两千多年前的春秋时期,齐国都城临淄举行蹴鞠活动,《史记》记载了蹴鞠是当时训练士兵、考察兵将体格的方式之一。

拜“城隍爷”:天旱求雨,出门求平安

清明节拜“城隍爷”,就是在清明之日去城隍庙烧香、叩拜、求签、还愿和问卜,在明、清、民国时老北京有七八座城隍庙,香火亦以那时最盛。城隍庙里供奉的“城隍爷”,是那时百姓除灶王爷、财神爷外最信奉的神佛。城隍庙在每年的清明节开放时,人们纷纷前往求愿,为天旱求雨(多雨时求晴)、出门求平安等诸事焚香拜神,那时庙内外异常热闹,庙内有戏台演戏,庙外商品货什杂陈。曾经有一首民谣:“神庙还分内外城,春来赛会盼清明,更兼秋始冬初候,男女烧香问死生。”所说的就是清明节拜“城隍爷”的习俗。据说在民国初时还有举办,人们用八抬大轿抬着用藤制的“城隍爷”在城内巡走,各种香会相随,分别在“城隍爷”后赛演秧歌、高跷、五虎棍等,边走边演,所经街市观者如潮。传说“城隍爷”出巡主要是为地方消灾解厄,趋吉避凶。

标祀:祭扫完毕,在坟前或坟头做的标记

标祀又称作“清明吊子”。清明吊子是清明节人们扫墓祭祖、寄托哀思的一种特殊载体,指清明扫墓祭扫完毕,在坟前或坟头做的标记。每年清明节,各家各族祭扫完毕,往往在墓前或坟头上插一根用竹子或柳条做的标杆,表示已经有过祭祀。标竿上有的人家会糊些长条白纸,有的人家会挂些楮钱,有的人家既糊白纸又挂楮钱。借此表达生者对生与死的慰藉,是人们寄托哀思的一种方式。

本篇未完,请继续下一节的阅读..