芒种农历节日:端午节——纪念屈原

每年农历的五月初五为端午节,“五”与“午”相通,“五”又为阳数,故又称端阳节、午日节、五月节、艾节、端午、重午、夏节等,它是我国汉族人民的传统节日,大多数年份的端午节都在芒种节气期间。虽然名称不同,但各地人民过节的习俗是相同的。端午节是我国两千多年的旧习俗,每到这一天,家家户户都悬钟馗像、挂艾叶及菖蒲、吃粽子、赛龙舟、饮雄黄酒、佩香囊、游百病、备牲醴等。

端午节的来历,耳熟能详的说法就是纪念屈原。此说最早出自南朝梁代吴均《续齐谐记》和北周宗懔《荆楚岁时记》的记载。据说,屈原于五月初五自投汨罗江,死后为蛟龙所困,世人哀之,每到此日便投五色丝粽子于水中,以驱蛟龙。又传,屈原投汨罗江后,当地百姓闻讯马上划船捞救,直行至洞庭湖,终不见屈原的尸体。那时,恰逢雨天,湖面上的小舟会集在岸边的亭子旁。当人们得知是打捞贤臣屈大夫时,再次冒雨出动,争相划进茫茫的洞庭湖。为了寄托哀思,人们荡舟江河之上,此后才逐渐发展成为龙舟竞赛。端午节吃粽子、赛龙舟与纪念屈原相关,唐代文秀《端午》诗:“节分端午自谁言,万古传闻为屈原。堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。”

悠久的历史使得端午节的礼俗活动缤纷异彩,时至今日,端午节仍是我国人民心中一个十分重要的节日。

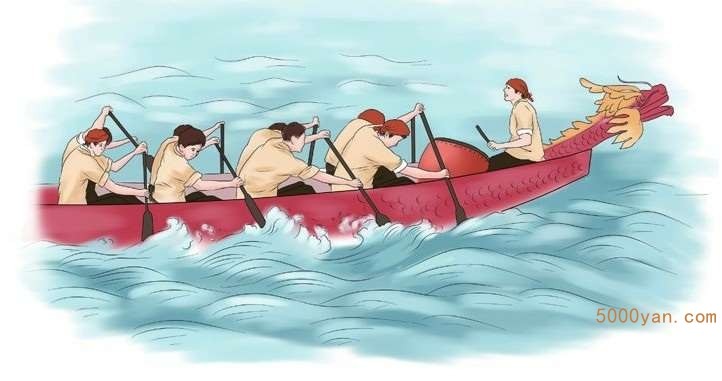

赛龙舟——纪念屈原举行的一种活动

据史料记载,龙舟由来已久,和吃粽子的传说一样,也是为了纪念屈原。古代龙舟很华丽,如描绘龙舟竞渡的《龙池竞渡图卷》(元人王振鹏所绘),图中龙舟的龙头高昂,硕大有神,雕镂精美,龙尾高卷,龙身还有数层重檐楼阁。如果是写实的,则可证古代龙舟之华美了。又如《点石斋画报·追踪屈子》绘芜湖龙舟,也是龙头高昂,上有层楼。有些地区的龙舟还存有古风,非常精丽。

在龙船竞渡前,首先要请龙、祭神。如广东龙舟,在端午前要从水下起出,祭过在南海神庙中的南海神后,安上龙头、龙尾,再准备竞渡。并且买一对纸制小公鸡置于龙船上,认为可保佑船平安。闽、台则往妈祖庙祭拜。如四川、贵州等个别地区直接在河边祭龙头,杀鸡滴血于龙头之上。

在湖南汨罗市,竞渡前必先往屈子祠朝庙,将龙头供在祠中神位祭拜,披红布于龙头上,再安龙头于船上竞渡,既拜龙神,又纪念屈原。而在屈原的家乡丹阳(今湖北秭归东南),也有祭拜屈原的仪式流传。在湖南、湖北地区,祭屈原与赛龙舟是紧密相关的。屈原逝去后,当地人民也曾乘舟送其灵魂归葬,因此也有此风俗。

人们在划龙船时,以唱歌助兴,因而龙船歌也广泛流传起来。如湖北秭归划龙船时,有完整的唱腔、词曲,根据当地民歌与号子融汇而成,歌声雄浑壮美,扣人心弦,且有“举楫而相和之”之遗风。

吃粽子——为了纪念屈原

端午节的经典食品是粽子,在民俗文化领域,我国民众把端午节的龙舟竞渡和吃粽子都与屈原联系起来。在屈原的故乡还流传着一个故事。

据说屈原投汨罗江以后,有天夜里,屈原故乡的人忽然都梦见屈原回来了。他峨冠博带,一如生前,只是面容略带几分忧戚与憔悴。乡亲们高兴极了,纷纷拥上前去,向他行礼致敬。屈原一边还礼,一边微笑着说:“谢谢你们的一片盛情,楚国人民这样爱憎分明,没有忘记我,我也死而无憾了。”

在话别时,众人们发现屈原的身体大不如过去,就关切地问道:“屈大夫,我们给你送去的米饭,你吃到了没有?”“谢谢,”屈原先是感激,接着又叹气说,“遗憾哪!你们送给我的米饭,都给鱼虾龟蚌这般水族吃了。”乡亲们听后都很焦急:“要怎样才能不让鱼虾们吃掉呢?”屈原想了想说:“如果用箬叶包饭,做成有尖角的角黍(现在的粽子),水族见了,以为是菱角,就不敢去吃了。”

到了第二年端午节,乡亲们便用箬叶将米饭包成许多角黍,投入江中。可是端午节过后,屈原又托梦说:“你们送来的角黍,我吃了不少,可是还有不少给水族抢去了。”大家又问他:“那还有什么好法子呢?”屈原说:“有办法,你们在投放角黍的舟上,加上龙的标记就行了。因为水族都归龙王管,到时候,鼓角齐鸣,桨桡翻动,它们以为是龙王送来的,就再也不敢来抢了。”

千百年来,因为这个传说,粽子便成了最受人欢迎的端午节食品。

悬钟馗像——驱邪除魔

钟馗捉鬼,也是端午节的习俗。在江淮地区,家家都悬钟馗像,用以镇宅驱邪。

传说,开元年间,唐明皇自骊山讲武回宫,疟疾大发,梦见二鬼,一大一小,小鬼穿大红无裆裤,偷杨贵妃的香囊和明皇的玉笛,绕殿而跑。大鬼则穿蓝袍戴帽,捉住小鬼,挖掉其眼睛,一口吞下。明皇喝问,大鬼奏曰:臣姓钟名馗,即武举不第,愿为陛下除妖魔。明皇醒后,疟疾痊愈,于是令画工吴道子照梦中所见画成钟馗捉鬼之画像,通令天下于端午时,一律张贴此画像,以驱邪除魔。

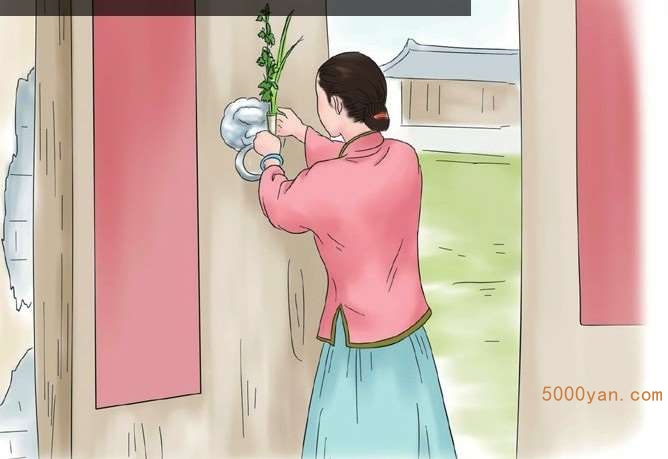

挂艾草、菖蒲、榕枝——祈求平安

人们在端午节时,门口挂艾草、菖蒲(蒲剑)或石榴、胡蒜,都是有原因的。通常将艾草、菖蒲用红纸绑成一束,然后插或悬在门上。菖蒲在天上属五瑞之首,被百姓视为百阳之气,因为生长在水中,而且形状非常像宝剑,所以被方土们称为“水剑”,当时人们认为其拥有“百阳之气”,插在门口可以避邪,后来此风俗引申为“蒲剑”,百姓用其祛除不祥,以保平安。

艾草是一种可以治病的药草,插在门口可使身体健康,在我国古代就一直是药用植物。针灸里面的灸法,就是用艾草作为主要成分,放在穴位上进行灼烧来治病。有关艾草可以驱邪的传说已经流传很久,主要是它具备医药的功能。民间也有在房前屋后栽种艾草、求吉祥的习俗。中国台湾民间在端午时贴“午时联”,它的作用和灵符一样,有些午时联上还写有“手执艾旗招百福,门悬蒲剑斩千邪”的句子。

端午节主要民间风俗习惯

吃粽子

端午节吃粽子,是中国的传统习俗。每年农历五月初五,家家户户都要浸糯米、洗粽叶、包粽子。粽子花样繁多,口味南北各异。

赛龙舟

每逢端午节都会举行赛龙舟活动。龙舟船头装有各式木雕龙头,色彩绚丽,形态各异,开赛号令一响,船员齐力划桨,奋勇争先,只只龙舟犹如离弦之箭。

挂艾草、菖蒲、榕枝

端午节时,人们用红纸将艾草、菖蒲、榕枝绑成一束,插在门上。菖蒲被视为百阳之气,又形似宝剑,古人认为将其插在门上可以祛除不祥,保佑平安。

长命缕

长命缕是汉族端午节的吉祥物和饰物。端午当天,家长会把五彩的长命缕系在小孩的手腕或脖颈上,希望孩子们能够健康成长,免除瘟病。

戴香包

香包是古代端午节时人们必戴的装饰品。戴香包颇有讲究,意蕴丰富,比如戴荷花寓意鸟语花香,戴彩蝶寓意比翼双飞。

本篇未完,请继续下一节的阅读..