冬至主要民俗:过冬节、祭祖、祭天、拜师祭孔

过冬节:冬节大于年

冬至是我国一个传统节日的名称,也叫冬节、长至节、贺冬节、亚岁等。和清明一样,又被称为活节,之所以有如此称谓,是因为它并没有固定于特定一日。称其“长至”,是基于古人对天象变化的观察,冬至是北半球一年中白昼最短、黑夜最长的一天,所谓“日南之至,日短之至,日影长之至,故曰冬至”,此后的白昼,便一天天延长了。而我国民间更有“冬节大于年”的说法,或者称其“亚岁”,把它当作仅次于农历新年(即今之春节)的节日。

冬至是一个历史悠久的节日,可以上溯到周代。当时国家即有于此日祭祀神鬼的活动,以求其庇佑国泰民安。到了汉代,冬至正式成为一个节日,皇帝于这一天举行郊祭,百官放假休息,次日吉服朝贺。这个规矩一直沿袭。魏晋以后,冬至贺仪“亚以岁朝”,并有臣下向天子进献鞋袜礼仪,表示迎福践长;唐、宋、元、明、清各朝都以冬至和元旦并重,百官放假数日并进表朝贺,特别是在南宋,冬至节日气氛比过年更浓,因而有“肥冬瘦年”之说法。由上可见,由汉及清,从官方礼仪来讲,说冬至是“亚岁”,甚至“大过年”,绝非虚话。究其原因,主要是周朝以农历十一月初一为岁首,而冬至日总在十一月初一前后。此外,也与古人认为冬至是“阴极之至,阳气始生”观念有关。

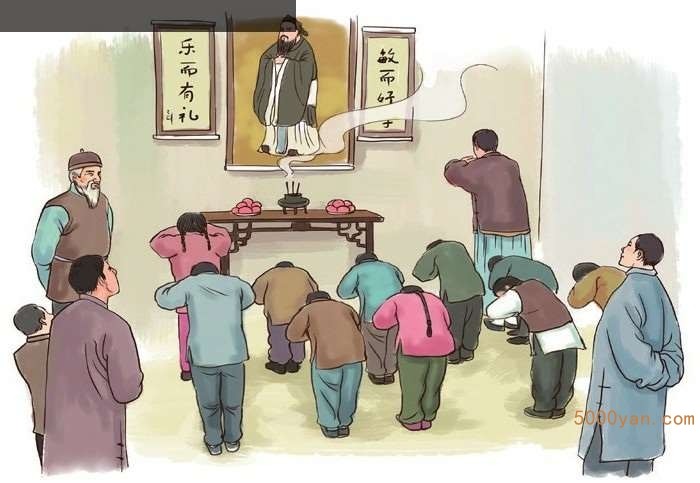

而在民间,冬至节俗要比官方礼仪更加丰富。东汉时,天、地、君、师、亲都是冬至的供贺对象。南北朝时,民间又有了于冬至日食赤小豆以避邪的习俗。唐宋时冬至与岁首并重,于是穿新衣、办酒席、祀祖先、庆贺往来等,几同过新年一样。明清时,官方仍然维持着一些基本的冬至贺仪,民间却不似过年那样大肆操办了,主要集中在祀祖、敬老、尊师这几个项目上,由此衍生出裹馄饨、吃汤圆、学校放假、百工停业、慰问老师、相互宴请及全家聚餐等活动,因而相对过年来讲,更富有个性。

到了今天,冬至已经不似过去那样正式,但是在南方和一些少数民族地区,冬至依然是一个很重要的节日。

冬至民俗习惯

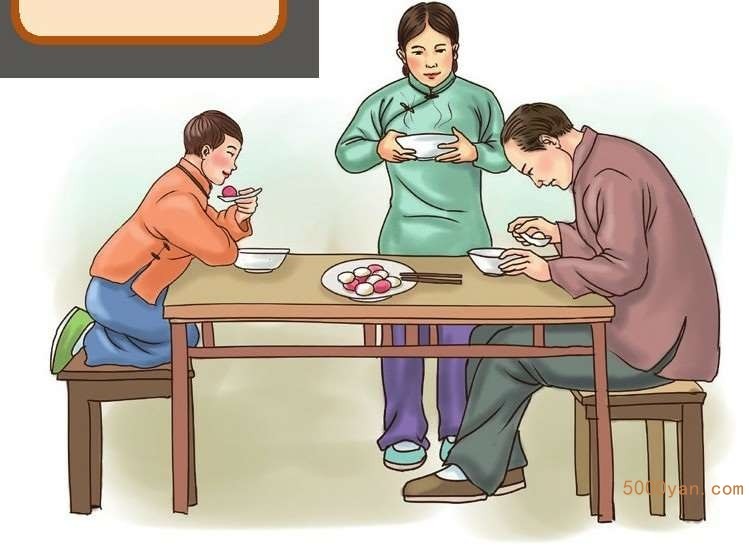

吃冬节汤圆

闽南人在冬至节的这一天,都有吃汤圆和祭墓

闽南人在冬至节的这一天,都有吃汤圆和祭墓的习惯。

占卜

人们喜欢在冬至这天进行占测活动,以便从大

人们喜欢在冬至这天进行占测活动,以便从大自然中寻求某些征兆。

祭天祭祖

在古代,每到冬至,上至天子,下至百姓,都

在古代,每到冬至,上至天子,下至百姓,都要举行祭祀天地、祖先的仪式。

数九

在冬至这天,民间流行填九九消寒图,开始数九。

拜师祭孔

冬至祭孔和拜师体现出我国尊师重教的传统。

“捏冻耳朵”

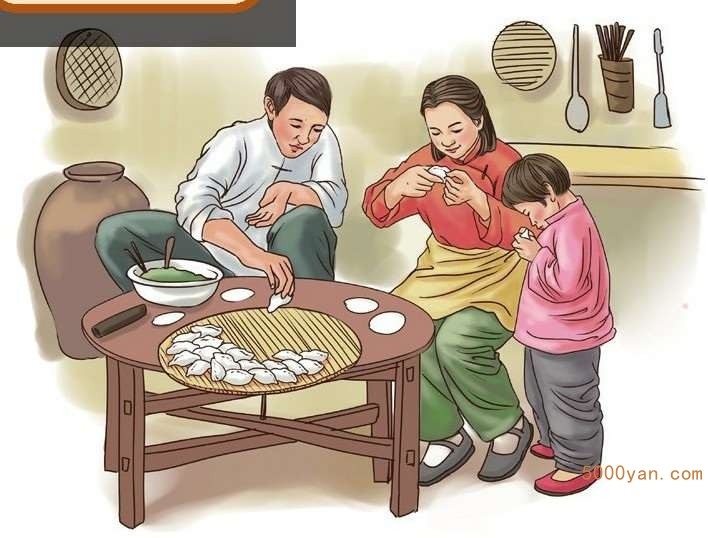

冬至吃饺子可以驱寒暖胃,包饺子的同时

冬至吃饺子可以驱寒暖胃,包饺子的同时,也包进了全家人对于新年新生活的祈愿。

占卜:对未来的美好期盼

古代,由于人在自然面前的力量显得十分渺小,所以人们特别关心未来一年的旱涝和丰歉,而作为曾经的岁首冬至,人们尤其喜欢在这天进行占测活动,以便从大自然中寻求某些征兆。占测活动是多种多样的,大体可以分为观测日影、观云、观风、观晴雨、看雪、看米价几个方面,巫师们根据不同的预兆对未来做出不同的预测。比如说在占卜活动中,有以冬至晴雨预卜年关阴晴的,如民谚说:“冬节乌,年夜酥;冬节红,年夜湿。”意思是说,冬节如果有太阳,过年夜就要下雨;反之,则过年夜天气很好。因冬至无定日,有人也以此推算冬天寒冻的时间,说“冬节在月头,寒冻年夜交;冬至在月中,无冻又无霜;冬节在月尾,寒冻正、二月”。这些民谚,其真实性如何是需要科学工作者来回答的。

虽然这些并不是科学的方法,但是,这些做法和结论都无疑给现代人以多方面的启发,充分反映出人们对未来的美好期盼,对把握未来、认识自然的强烈愿望和大胆探索自然的精神。

吃冬节丸——祈求家人团聚

冬至是一个内容丰富的节日,经过数千年发展,形成了独特的食文化。

“冬至霜,月娘光;柏叶红,丸子捧。”这是福建地区冬至时的一首儿歌。《八闽通志·兴化府风俗·冬至》载:“前期糯米为丸,是日早熟,而荐之于祖考。”福建有冬至时吃汤圆的民俗,也叫吃冬节丸。

《中华全国风俗志》下篇卷五载有这种风俗起源的传说:

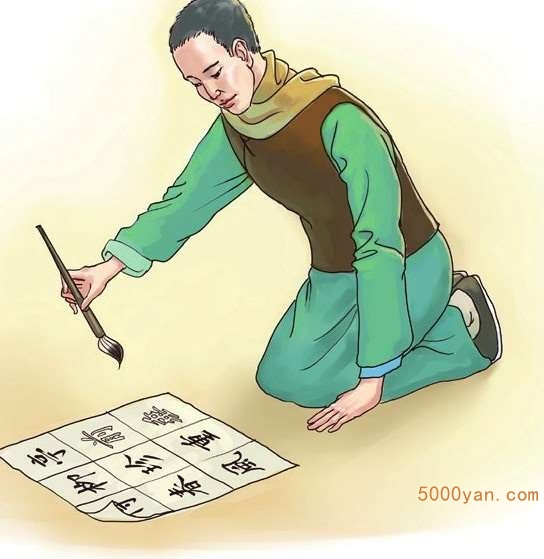

相传古时候有一才子,父亲早逝,剩下母子相依为命。母亲为了让儿子念书,靠上山砍柴和帮人做工赚钱维持生计,她含辛茹苦,一心盼望儿子长大成人,能够考取个功名。儿子十六岁时,正逢朝廷举考,儿子决定赶往京城参加考试。临行时,他跪向母亲保证,一定要考取状元报答母亲的养育之恩。但由于家住边远山区,道路崎岖难行,又是第一次出远门,等到儿子到京城时,已过考试时间,回家已经没有路费了。儿子无奈,只好在外面边打工边自学,三年过去,他参加了科考,结果落榜了,只好再等三年,可第六年还是没有考上。儿子感觉无颜回去,决定继续等待下届再考,但那时交通不便,无法告诉母亲。可怜天下父母心,儿子一去六年,杳无音信,母亲日夜思念,精神恍惚,于是就独自一人漫无目标地出门找儿子。

一直等到第九年,儿子终于考上了状元,他骑着骏马,敲锣打鼓,前呼后拥,高高兴兴赶回家里准备向母亲报喜,却发现家里门锁已锈,母亲不见了,问及邻居,都说老母三年前就已出门,不知去向。儿子闻后如同晴天霹雳,泪流满面,他立即派人四处寻找,孝心感天。三天后,果然有士兵在深山老林发现一白发人,此人对山里的地形非常熟悉,且动作敏捷,见到人就跑,常人无法追上。儿子断定此人就是母亲。为了不让母亲受到更大的惊吓,儿子想起母亲过去最喜欢吃糯米粉做成的食品。于是他吩咐下去,做了大量的糯米圆子,从树林深处到家里沿途的树木、柱子、门上都粘上糯米圆子。白发人在树上寻找食物时,发现还有这么多好吃的“果子”,于是就沿着食物一路走出山里。由于吃到了粮食,精神越来越好,头脑逐渐清醒,刚好到了冬至这一天,母亲最终回到了家里与儿子团圆。

为了纪念儿子对母亲的一片孝心,闽南人在冬至节的这一天,都有吃汤圆和祭墓的习惯,而且在吃汤圆之前,先要捞一些粘在家里擦洗干净的柱子、柜子和门上,那粘上去的汤圆要等到三天之后才可以把它摘下来。这种习俗一直被闽南人延续下来,并代代相传。

本篇未完,请继续下一节的阅读..